|

香港瘰螈(Paramesotriton hongkongensis)研究

編 者 序 很多年前, 編者在野外赫見一尾有如蜥蜴乾屍的生物俯伏在溪徑的小路上, 走近細看方知牠不是蜥蜴; 拾起見到牠腹面亮紅色斑塊,喉部皮膜在上下震動, 牠仍是活的, 在人工飼養環境中安然地生活了數個寒暑, 直至壽終正寢~這就是香港瘰螈! 迄今為止, 已被紀錄的本地原生两棲類動物約共20種; 其中幾乎全屬於無尾目(Anura)的族群, 它是唯一生活於香港大自然的有尾目(Caudata )成員。 這種曾被認為是香港獨有的生物, 其後在深圳和廣東南部也有發現。香港瘰螈廣泛分布於本地低地至高山地區的清澈溪流, 我們曾於大帽山海拔900米的區域紀錄過本種, 低海拔地區也有出現, 但以中海拔高度分布最多, 這現象是很容易理解的; 高海拔地區的食物豐度相對稀少; 低海拔地區的天敵相對多, 這種防禦性較弱的生物僅生活於澗溪中段才較有利; 縱然在水中有驚人的游走速度, 牠們受襲時的逃避能力也是較遲緩的! 有尾目是一類終生保留尾部的水生或半水生两棲類, 已知9科共約360多個物種。有尾目動物在變態過程中仍然保持蝌蚪末期的形態至成體階段, 這些特徵顯然較無尾目原始。以香港瘰螈為例: 這個物種一般棲息於水流湍急的溪澗石縫間, 活動空間局限性强, 雖然於潮濕季節或雨後能作離澗依較長距離爬行, 但畢竟是佷罕見的,編者在飛鵝山百花林的車道和城門水塘的教育徑路旁上曾數次遇見了牠們, 猜想是鄰近澗溪的"居民", 牠們也在探索外面的世界!

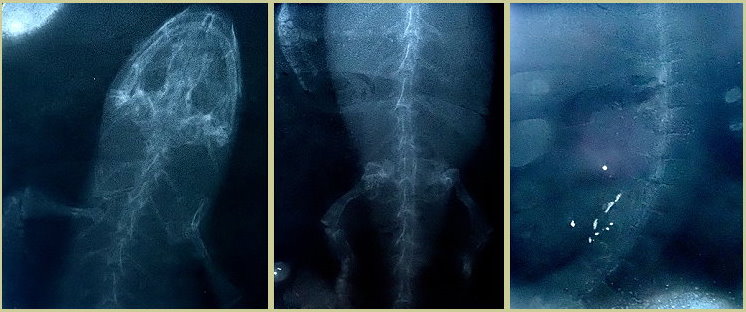

由於香港瘰螈的行動一般較為遲鈍, 身體分泌的毒腹體對人不曾構成任何不良反應, 故此捕捉牠們似乎是沒有太大難度的, 故此不法之途將採集後在市場中出售, 但一般似乎是薄利而收, 但對本地的生態負面影響是無法估計的。大約在十年前, 編者確實在旺角及新界的少數水族店中見有人以每尾10~20港元出售, 所幸的是, 近年間這些商店已不敢再鋌而走險, 至少未見有香港瘰螈公然擺賣, 但本種已廣為歐、美的蠑螈愛好者的常見物種。為了解販商的出售情況, 編者多次在上述場所觀察, 並把外表與香港瘰螈相似的出售品種紀錄下來, 計有中國瘰螈 [Paramesotriton chinensis (Gray), 1859, 見上圖]、無斑肥螈 [Pachytriton labiatus (Unterstein),1930]、東方蠑螈 [Cynops orientalis (David), 1873]和類似廣西瘰螈 [ Paramesotriton cf. guangxiensis (Huang, Tang et Tang), 1983] 的品種, 少見的藍尾蠑螈 (楚雄蠑螈) [Cynops cyanurus Liu, Hu and Yang, 1962]和沖繩劍尾蠑螈 (Cynops ensicauda )的幾個亞種也有時出現!

近日在互聯網有些環保分子對旺角的水族商店有售香港瘰螈之說似乎有點偏頗, 大概是發言人對香港瘰螈認識不多所致焉, 販子用嗤之以鼻的態度回應 "無理" 指責者的無能, 旁人反而大放厥辭直斥官儒以及一眾學藝未精的「上綱上線」挑釁者是「讀壞 (盲從苦讀昏了頭腦的書呆子)」、「讀屎片(譏諷這些人讀的不是書, 而且嬰孩的臀墊)」和「紅衛兵("文化大革命"時期標榜 "造反有理" 的狂青年)」。編者與販子們素無交情, 但網絡上的指責者應該以務實的態度去保育生態, 否則這伙人真如「紅衛兵」一般的霸道, 同時對於一些生態保育的原教旨主義者, 理應摒棄在大學時期那些不求甚解的態度去感受大自然的奧秘; 群聚依附權貴不能為你們增加太多的知識, 反而增加驕氣, 這不是香港之福, 更不是閣下以至家人之福 呀! 編者見到的 "多瘤蠑螈", 文獻上不曾有過這個名稱, 其實這是中國瘰螈。 平生不識樹, 眼見落葉悲梧桐; 閒時少談鳥, 依塘野鴨作飛雁。何其愚也!

香港瘰螈的屬性

香港瘰螈被稱為香港蠑螈,這個俗稱一直沿用至今; 對於本種的學名( Trituroides hongkongensis = Paramesotriton hongkongensis )的可確定性, 似乎不斷被質疑; 這可能是鑑定者對於鄰近地區的親緣物種並未作過詳細的比較, 加上和大陸緊密相接的香港, 物種的分布是連續性的, 當時有人認為這可能是一種已被發現的物種在香港的新紀錄而矣, 引用這個學名不排除是權宜之舉罷了! 費梁等在《中國兩棲動物圖鑑》中把香港瘰螈稱為中國瘰螈香港亞種(Paramesotriton chinensis hongkongensis), 其後又將其歸納回獨立品種, 其學名回復為 " Paramesotriton hongkongensis ", 其分種的概要如下: 香港瘰螈與中國瘰螈的區別在於本種頭體的背部皮膚光滑, 疣粒較少; 體側橫突末端部位疣粒大, 形成明顯的側棱; 尾較短, 尾鰭褶簿, 腹面橘紅色斑圓形。至於四川省生物研究所的研究者認為本種是中國瘰螈香港亞種的誤解(1977)乃因缺少標本核對之故, 這個誤認一直為費梁(1990, 1999)及葉昌媛(1993)等學者引用。 直至2005年期間費梁根據實物標本對其形態特徵進行研究及參閱龐家慶等關於瘰螈屬的研究論文(1992), 以及本種與中國瘰螈有不同的產卵期 (P. chinensis: 5~6月; P. hongkongensis: 11月至翌年2月), 遂將之重新晉為獨立物種。據載本種分布於香港及深圳。 根據本室的格物研究組的研習, 且總結爬行動物學者的見解, 我們將之與中國瘰螈之分別綜合如下: 香港瘰螈的體形很粗壯, 頭部特別扁平, 頭蓋上的脊突(prominent cranial ridges)明顯, 此為鑑定本種的重要特徵之一, 背部呈褐色至深褐色, 無雜色及雜斑, 尾部有橙色污斑點, 腹部橙紅至鮮紅色的斑塊之間無連接, 尾下緣有橙至紅色帶, 但是會隨個體不同而略異, 故此腹斑不能當作是鑑定依據。身體兩側各有一條由瘰塊組成, 從頭部後方到尾部前方的橫向的瘰帶。 生物學分類位置

● 兩棲綱 Class: Amphibia 生命史及生物學特徵

卵: 直徑 0.3~ 0.4 厘米, 動物極呈黑色, 植物極呈米黃色, 膠囊半透明, 呈橢圓形, 當雌螈排出後隨水流隨遇而黏附在水草或溪流中的石隙等物件中待自然孵化 , 孵化期約 >20~40天。

幼體期: 一般體長少於3厘米(1.2cm~2.8cm, n=6), 除了吻部及外鰓瓣呈現黃色之外, 整體呈深褐至黑色, 皮膚光滑, 完全生活於水中, 靠外鰓呼吸。吻部堅硬, 以水中的小型無脊椎動物為食, 同類之間會經常咬啃, 甚至會引致死亡。幼體經 60 天或以上基本上完全變態, 生活至 3年或以上的成體進入性成熟期。

成體期: 根據延陵格物研究調查過野外不同地點的多尾不同性別成體, 其體長為雄螈 11~13厘米(n=4), 雌螈 13~14.5厘米 (n=9), 頭部扁平, 身體略呈長橢圓形, 尾部越近末端越呈側扁, 背及體側呈泥褐至褐黑色, 腹面黑色, 綴以很多大小及形狀和異的長矩形橘紅色至橙黃色斑塊, 尾下側由一道連續的直線伸至尾部末端。頭長大於頭寬, 鼻孔接近圓鈍的吻端, 吻稜非常明顯, 吻長等長底略長於眼徑, 口裂位於眼後角之下方, 舌少, 略呈圓形, 前及後部與口腔底部相連, 兩側游離。四肢較長, 前肢略細小, 前後肢貼體相對時, 指、趾或掌、蹠部相重疊, 指及趾細長, 無緣膜, 末端圓鈍, 基部無蹼; 有指4個, 長度順序為 3>2>4>1, 內外掌突不明顯, 趾5個, 長度順序為 3>4>2>5>1, 內外蹠不顯。雄螈的尾長為頭體長 69%, 雌螈為 86%, 背鰭褶及腹鰭褶薄而明顯。與其他同屬物種相比, 本種的皮膚較為光滑, 頭及尾的後部也很光滑, 體背及側面有細小而分布的小瘰粒, 枕部有 "V"形隆起, 其後角與背正中的脊稜相連, 並伸延至尾部; 兩體側橫突末端部位瘰粒較大, 形成兩條明顯的背側脊稜並伸延至尾部, 頭腹面光滑, 咽喉部較粗糙, 有扁平瘰, 體腹面兩側有小瘰, 腹面及尾側有橫的細溝紋。[2]

分 布: 廣泛出現於新界中部(大帽山山脈的地區, 林村谷一帶及城門水塘等)、東部(西貢的濠涌、馬鞍山山脈地區)、香港島的薄扶林水塘、大潭及紫羅蘭山及大嶼山的白芒、大東山及鳳凰山附近的溪流中。曾有人向編者展示一張聲稱於屯門拍攝的一個紀錄, 外此深圳及廣東省南部局部地區也有分布。 習性研究

每年的9月至翌年的3月的繁殖季節; 尤其於10月至12月期間, 香港瘰螈甚至活躍於白天, 此時無論是爭取交配的雄性及經過交歡或排卵後異常不安的雌性, 對同類皆潛藏著很攻擊性。牠們在溪澗石縫的水體或爬伏在石面或浮在水面的雜物上喘息,不難發現,處於這種狀態下的瘰螈的機警性不僅低, 而且不少個體還留下打鬥後留下的傷痕: 背側被咬去了一片肌肉, 其中一因肢體被咬斷露出肢骨, 更甚者,尾部中段後缺失, 傷口全是新近形成的。

目睹又一尾又一尾的傷螈, 使編者大吃一驚: 從牠們的行為分析, 這不應該是天敵所為, 似是昨夜同類發生過激烈的爭鬥後, 傷者找個塲所歇息, 從性别論之, 雄性因爭奪配偶而戰鬥受傷是很常見的, 但編者所見; 在石面附近的傷螈, 以雌性居多, 也有雌螈正在啃咬著正在產卵的同伴, 而牠本身已受了傷, 奄奄一息的雌螈還保留著僅餘的氣息繼續排卵,這些依附在葉片或根鬚中卵子可能會成功孵化而產生幼螈, 使香港瘰螈的種群得以繁衍!

編者從傷螈群落中帶走了两尾雌螈, 我們試圖以投藥的方法救冶牠們, 可惜當天藥物不足, 惟有把牠們置於攝氏10~14度間以減低感染速度, 被咬斷左前肢體的個體在抗菌劑水浴及消炎藥治療下成功被救回, 15~30天內斷肢傷口由纖維化至重新長出明顯細小的指掌, 行動和掠食現象正常, 也是時候把牠釋放回大自然了!

我們在放生的那一天見到一尾獨眼雄螈,編者管他叫"獨目(Monoscopus)", 牠可能是為種族的繁衍而付出一個眼球的代價! 遺憾的是, 那尾部缺失的因嚴重的感染延至第3天死亡。

寄生蟲

隨機採集出現在生境的13個體當中, 其中有2尾的體側至肢體內側附著約十數個大小不一的暗綠色綴有黃綠色斑紋的菇形物, 直徑5~15毫米不等, 較其卵徑為小, 但附著物輕易地從螈體移除, 從形態分析不難理解為蛛形動物, 以香港瘰螈為宿主營生, 以其對宿主無明顯傷害而觀, 暫對有關生物的習性仍是未知的。

本種於2011年3月經德國學者Tom Goldschmidt 與香港大學生物科學學院的研究生傅詠芹(Vivian Wing Kan Fu)小姐在《Zoologischer Anzeiger 比較動物學報》發表為新種, 屬濕螨屬(Hygrobates)的新亞屬品種, 因未有中文名稱, 故此編者暫擬定為香港濕螨, 按原始論文, 其學名已經確定為 Hygrobates aloisii Goldschmidt et Fu, 2011.[8]

●

蛛形綱 Class: ARACHNIDA 後 記

香港瘰螈為受法律保護的两種原生两棲類之一的物種,

暗示牠們對香港有著特殊的生態價值。編者研究香港瘰螈生態發現牠們的未來是很不樂觀的! 因為生境區的縮窄將嚴重窒礙其種群的繁衍,

同時會因其內部的生存競爭而引發更加激化的鬥爭, 面對著內外的不利因素, 如果繼續維持現况, 這個物種將可能會於不久的未來滅絕!

所幸者未見人把棄飼的有尾两棲類投入, 否則情況會更嚴峻! 主要參考文獻 [1] 費梁、葉昌媛、黃永昭、劉明玉

《中國兩棲動物圖鑑》, 鄭州河南科學技術出版社, 2000. [3] 鮑嘉天等《蛙蛙世界~ 香港兩棲動物圖鑑》, 天地圖書出版社, 2005/06. [4] Stephen J. Karsen, Hong Kong Amphibians and Reptiles, 2nd Edition, Provisional Urban Council, HK, 1998. [5] 許狄思 費嘉倫編,何迪媛譯《香港動物原色圖鑑》, 香港政府印務局, 1989.8. [6] 陳堅峰 等《蛙蛙世界-香港兩棲類動物圖鑑=A Field Guide to the Amphibians of Hong Kong 》, 天地圖書, 2005/06. [6] 趙爾宓 香港的兩棲和爬行動物《 四川動物》P.56,1997年16卷2期. [7]《觀賞魚大百科系列:兩棲爬蟲動物(烏龜、蛙類) 》特輯 II , 觀賞魚雜誌社 編審, 2004/11. [8] Description of Hygrobates aloisii sp. nov. from Hong Kong, a new species of Hygrobates (Lurchibates) subgen. nov. (Acari, Hydrachnidia, Hygrobatidae), with data on the parasite–host relationship to the Hong Kong Newt Paramesotriton hongkongensis (Amphibia, Caudata, Salamandridae), Vol.: 250 Issue: 1 (2011-03) Page: 19-31, Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

|