生命進化的最高階段

中生代爬行動物分別演化為現代的爬行類後裔, 恐龍類、鳥類及哺乳類動物, 後者在生命進化史中有著極高度的進步: 哺乳類作為攝食的牙齒有了重大的分化, 各類齒型負責不同的工作, 稱為異型齒, 且全長於齒槽中, 口腔內布滿各種不同的消化素。呼吸系統中有肺泡的形成; 分臟已有二個心房及心室, 血液進行雙循環, 此系列使血液內含氧量大為增加, 更為有效地支持哺乳類的生命活動, 與爬行類及鳥類不同, 哺乳動物的體表演變出毛被作保溫系統, 且能透過汗腺蒸發水分以防止生命體的過熱的現象, 從而使牠們能維持恆定的體溫。體溫恆定的熱血動物僅存在於鳥類及哺乳類, 而哺乳類比鳥類更能適應地球生活, 非常成功的飛獸及海獸廣布於全球各處, 陸上獸類更為繁盛, 反之, 與之共祖的爬行類卻不斷在萎縮中, 故此哺乳類動物可說為成為現今動物界的霸主。

由於化石證據不足,至今仍無可靠依據闡明哺乳動物的起源, 但一般認為牠們可能起源於距今2億2500萬年前石炭紀至二疊紀時代的原始爬行動物的杯龍目(cotylosauria)。這些無孔亞綱(Anapsida)成員也是恐龍,

現代爬行類, 鳥類的祖先。

哺乳類頭骨有擴大的下顳窩, 而由早期的杯龍目演化的晚類族群成員的頭骨結構卻與哺乳類十分相似, 這樣的結論,

使以杯龍目在爬行綱及哺乳綱的位置備受爭議。而下孔亞綱(Synapsida)中的盤龍目(Pelycosauria)及獸孔目(Therapsida)的成員更和哺乳類接近。

"從最早的, 很象早期爬行類的動物, 到最晚的很象真正哺乳類的一系列類型, 雖然這條進化路線并不很完全, 但總的趨勢是不用懷疑的。似哺乳類動物的各分布系統,

雖各有其特性, 它們在進化的過程中, 從一個共同的祖先那裡分離出來這一點是肯定的。具有哺乳類趾式的獸孔目的兩個分支系統(異齒獸亞目和獸齒亞目),

都是從具有大量趾數的盤龍目祖先進化而來"。[擇自[2],p.32]

白堊紀時代的結束,

絕大多數巨型的爬行動物及恐龍滅亡, 哺乳類動物及鳥類卻在地球急速發展, 演化出大量的族群, 到了第三紀時代, 哺乳動物已佔據海、陸、空的生息空間,

祗有鳥類與之爭衡, 到了上新世時,哺乳綱的靈長目卻有異常的發展, 由人猿向更高階的進化, 形成生物界中最為特殊的人科(Hominidae):

本科動物僅有人(Homo sapiens)一種, 其腦量很大, 大腦十分發達, 營高度社會性生活, 具有十分完善的語言及思維能力,

而且能利用自身的智力創造工具, 藉以研習自然, 在一定程度控制它。雖具所謂的 "文明" 特點, 由於人類實質上屬於特殊的獸類, 仍然脫離不了生物界那種 "原始"

的生存競爭, 而且比 "野獸" 的獸性更為 "卑劣", 人類成為於不饑餓的情況下依然捕獵的唯一獸類。

這種奇特的生物於數千年前完全操控地球, 為自身的生存殺滅不少生物, 加上人類同種的殘害, 形成周期性的災難, 而這種災難卻殃及自然的生態, 此外,

人類為求發展及利益, 不惜永久性破壞孕育自已的地球, 大量的生物亦因人類的惡行而滅絕。

從現時的情形而觀, 人類的野心終會令地球生機滅亡, 至今哺乳動物很難再有自然進化的可能。

哺乳綱 Class: MAMMALIA

系統根據 Mammal Species of the World《世界哺乳動物物種》, 3rd edition, Wilson, D. E.et Reeder, D. M (2005)為藍本

I. 原獸亞綱 Subclass: Prototheria

(1) 單孔目 Monotremata

針鼴科: Tachyglossidae

澳洲針鼴

Tachyglossus aculeatus (Shaw), 1792,

(館藏編號:

NMA-001024)

針刺標本. 來源地: 澳洲。

II. 獸亞綱 Subclass: Theria

IIa. 後獸下綱 Intraclass: Metatheria

■美洲有袋總目 Superorder: Ameridelphia

負鼠科: Didelphidae

維珍尼亞負鼠

Didelphis virginiana Kerr.,

1792, (館藏編號:

NMA-003011)

較原始的有袋哺乳類族群,成體長約80厘米,尾長約30厘米,體重可達6公斤以上。雄性體型較大,雌獸有育兒袋。外形如囓齒目動物,頭部尖長,披毛白色至微黃白色,鼻部粉紅色,眼睛呈黑色,耳部皮膚裸露,

體毛長而粗糙;以灰白色為主,上體及腿後的披毛顏色較深。尾長,基部呈黑色,末端黃白或粉紅色,表層呈鱗狀。夜間活的動物,棲息於近溪的密林中,機警性高,擅以尾部定位在樹間攀爬,食性多樣化,但偏好昆蟲,蚯蚓,蝸牛,鳥類及其卵,蛙及其他動物,此外也吃穀類。繁殖時經13日的妊娠期產下5~13個(平均為9個)長度少於1.2厘米的幼體,藉與生俱來有力的前肢及指爪爬入雌獸的育兒袋中,并在其中吸食母乳,經過約80天,幼獸體形大如家鼠,便離開育兒袋,而當它被擠滿時,一部分幼獸便騎在母獸背上賴以生存,大約到第100天,幼獸因為能獨立生活才正式離開母獸,營獨立生活.分布於北美洲,美國的西岸東部地區及中美洲。

■澳洲有袋總目 Superorder: Australidelphia

8B.袋貂亞目 Phalangeriformes

袋鼯科: Petauridae

蜜袋鼯

Petaurus breviceps Waterhouse, 1839, (館藏編號: NMA-016031)

雄性, 本種為澳洲東部及北部、新幾內亞及俾斯麥群島特有種,

因為容易飼養故有人工繁殖作寵物, 標本為在香港進行人工繁殖的個體, 飼養在格物研究, 因不幸誤服少量籠內動物用消毒劑而死亡。

袋鼠科: Macropodidae

紅頸袋鼠 Macropus rufogriseus Desmarest,

1817, (館藏編號:

NMA-021026)

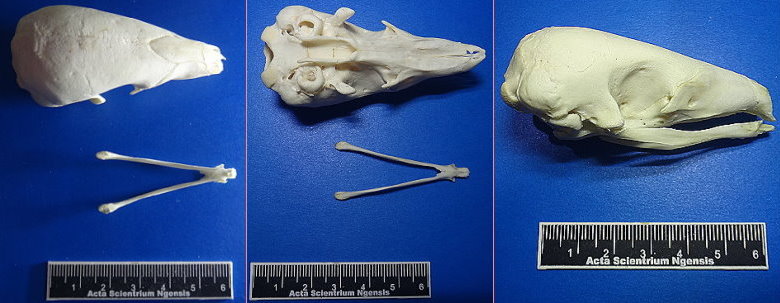

頭骨標本, 原產地: 澳洲

IIb. 真獸下綱 Intraclass: Eutheria

■非洲獸總目 Superorder: Afrotheria

9A.馬島蝟亞目 Tenrecomorpha

馬島蝟科: Tenrecidae

小馬島蝟 Echinops telfairi Martin, 1838, (館藏編號: NMA-023036)

(10) 象鼩目 Macroscelidea

象鼩科: Macroscelididae

四趾岩象鼩 Petrodromus

tetradactylus Peters, 1846, (館藏編號:

NMA-024021)

頭骨標本, 來源地: 非洲坦桑尼亞

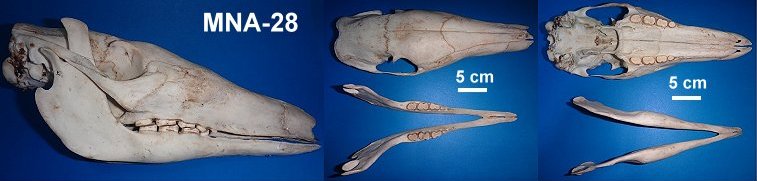

(11) 管齒目 Tubulidentata

土豚科: Orycteropodidae

土豚 Orycteropus afer

(Pallas), 1766, (館藏編號: NMA-025028)

(左)頭骨標本,

(右)從頭骨落下的管狀齒(上顎左側)。

來源地: 非洲坦桑尼亞

(12) 蹄兔目 Hyracoidea

蹄兔科: Procaviidae

岩蹄兔 Procavia capensis

(Pallas), 1766, (館藏編號: NMA-026022)

頭骨標本, 來源地: 非洲

(13) 海牛目 Sirenia

海牛科: Trichechidae

佛羅里達海牛 Trichechus manatus

(L.),1758, (館藏編號: NMA-028037)

A.內耳骨化石, B.牙齒化石,

時代: 更新世, 出土地點: 佛羅里達州北部

(14) 長鼻目 Proboscidea

象科: Elephabtidae

真猛瑪象 Mammuthus primigenius

(Blumenbach), 1799, (館藏編號: NMA-029018)

A. 象牙切片(橫切面)及

B. 象毛標本

來源地: 西伯利亞(亞庫次克地區)的永久原土層(Yakutsk,

Siberia)

C.

臼齒

來源地: 波蘭

年代: 新生代第四紀新生世

■異關節總目 Superorder: Xenarthra

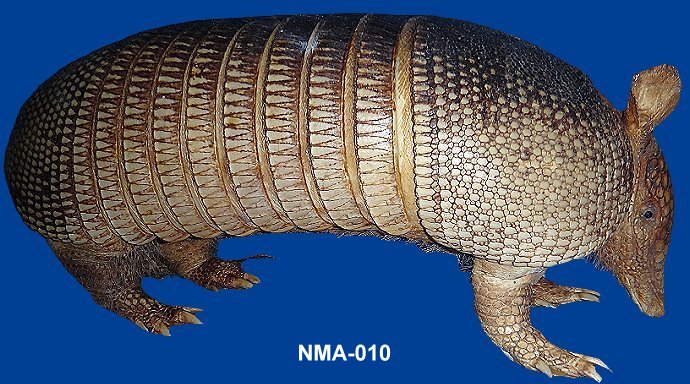

(15) 有甲目 Cingulata

犰狳科: Dasypodidae

九帶犰狳

Dasypus novemcinctus

(L.) 1785, (館藏編號:

NMA-030010, NMA-030010SK 頭骨)

原始的哺乳類,

全長60~80厘米,

體重4~8千克。除腹面及四肢內側具有著生剛毛的柔軟皮膚外,

全身覆蓋堅硬的骨質盾板, 與很多板狀或帶狀的角質化皮膚構成高度裝甲的體表,

頭盾位於額部至上唇的上方。眼部細小, 位於頭盾的以外。腹部盾帶一般有9~11節,

各盾帶及四肢盾板之間都是通過柔軟的皮膚加以連接,

皮上長有稀疏的毛。夜行性動物, 但偶爾在日間活動。以擅長挖土的四肢找尋螞蟻,

白蟻及其他昆蟲幼蟲及馬陸等動物為主食, 但也吃漿果。牠們的牙齒無琺瑯質,

視力不佳但嗅覺卻很敏銳, 善於游泳。主要美國南部至阿根廷的半沙漠及乾燥草原地區。

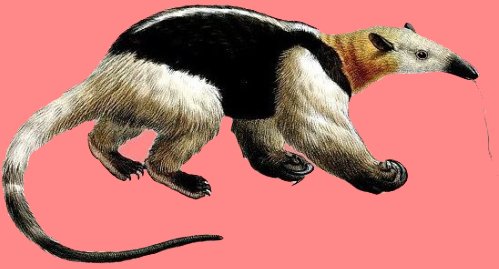

(16) 披毛目 Pilosa

16B.食蟻獸亞目(蠕舌亞目) Vermilingua

食蟻獸科: Myrmecophagidae

小食蟻獸

Tamandua tetradactyla L.,1758, (館藏編號:

NMA-034038)

全體骨骼標本,

全長86厘米, 來源: 烏拉圭, A.頭骨, B.骨骼系統,

C.體毛樣本

■勞亞獸總目 Superorder: Laurasiatheria

(17) 蝟形目 Erinaceomorpha

蝟科: Erinaceidae

北歐刺蝟 Erinaceus roumanicus

Barrett-Hamilton, 1900, (館藏編號:

NMA-035032)

標本產地: 烏克蘭, 採集及製作時期不詳, 原鑑定為

Erinaceus concolor Martin, 1838 (南歐刺蝟),

因為這兩個物種極為相似, 長期被人們誤認之故。按較新資料得知,

南歐刺蝟的分布很窄, 而廣泛分布在烏克蘭一帶的基本上為本種,

由於有呈現白色的腹部披毛, 亦被稱為北歐白腹刺蝟。

四趾刺蝟(白腹非洲刺蝟 Atelerix

albiventris (Wagner), 1841, (館藏編號:

NMA-035047)

標本產地: 香港,

本室飼養寵物, 雌性, "亞吉" / "吉妹", 自然死亡, 終齡約6歲。

(18) 鼩形目 Soricomorpha

鼩鼱科: Soricidae

臭鼩鼱 Suncus murinus

(L.), 1766, (館藏編號:

NMA-036003)

外表如家鼠的夜行小型哺乳類.頭軀幹長約11∼15厘米,體背部灰黑色,腹部為淡灰色;耳殼裸露,吻部尖長;眼細而視力弱,靠靈敏的嗅覺捕獵;毛軟而濃密,腳部短,尾長約6∼9厘米,基部粗大,剛毛明顯,鼠蹊部有四個,乳腺體側具麝香腺,能分泌臭味。受千擾時會發出尖而短的叫聲。雜食性,以蠕蟲、昆蟲及廚餘為食。與人類共棲,分布於本地各處的舊宅及新界的鄉村地區,不見於城市化新區,但偶可在野外發現。

鼴科: Talpidae

歐洲鼴鼠 Talpa europaea L.,1758, (館藏編號: NMA-037034)

(19) 翼手目 Chiroptera

19A. 大蝙蝠亞目 Megachiroptera

狐蝠科:Pteropodidae

短鼻果蝠 Cynopterus sphinx s.sp.

sphinx Vahl., 1797, (館藏編號:

NMA-03901)

體長約10厘米,翼長可達35厘米, 體重40~50克,

為較大型的食困蝙蝠。體呈深褐色, 毛質柔軟, 肩上或帶有紅色斑塊, 第二指有爪, 眼很大,

因臉頰外形似犬而得名。日間多潛伏於大型棕櫚科植物的葉下,黃昏時出動覓食, 多以榕屬(Ficus)的果汁維生, 但也吃其他野果, 由於牠常竊取人類的農作物果實,

被稱為害獸, 因種群較為稀少, 故為害不大。此標本於香港新界地區錄得。

犬蝠

Cynopterus sphinx Vahl. 1797, (館藏編號:

NMA-039001a)

來源: 印尼 爪哇東部

19B. 小蝙蝠亞目 Microchiroptera

蹄蝠科: Hipposideridae

冕蹄蝠 Hipposideros diadema

(É. Geoffroy), 1813, (館藏編號:

NMA-046030)

來源: 印尼 爪哇東部

蝙蝠科:Vespertilionidae

伏翼蝠 Pipistrellus

abramus (Temminck) 1840, (館藏編號:

NMA-039005)

產地: 香港

(20) 鯨目 Cetacea

20B. 齒鯨小目 Odontoceti

普拉塔河豚科: Pontoporiidae

拉普拉塔河豚

Pontoporia blainvillei

Gervais et d'Orbigny, 1844, (館藏編號:

NMA-068027)

頭骨標本, 全長34.5厘米, 來源: 烏拉圭

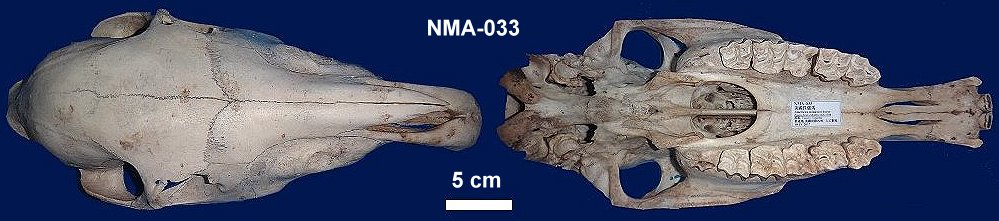

(21) 偶蹄目 Artiodactyla

21C.反芻亞目 Ruminantia

鹿科: Carvidae

梅花鹿

Cervus nippon mandarinus Milne-Edwards,1871,

(館藏編號:

NMA-075043)

體長約150厘米, 毛色夏季為栗紅色, 有許多白斑,

因狀似梅花而得名。冬季為煙褐色, 白斑不顯著, 頸部有鬣毛。雄性第二年起生角, 每年增加一叉, 直到五歲後分四叉為止。聽覺及嗅覺發達, 喜愛群居,

擅長奔跑。歲半至兩歲半成熟, 每年9-11月交配, 5-7月產子, 每胎有一隻或兩隻小鹿。典型的草食性動物,吃草、樹皮、嫩枝和幼樹苗。善游泳。分佈於東亞:

包括西伯利亞到韓國、中國東部(主要分佈在吉林省)、台灣、越南、日本(北海道), 西太平洋島嶼也有分佈。華北亞種, 來源: 中國。

(22) 奇蹄目 Perissodactyla

22A.馬型亞目 Hippomorpha

馬科: Equidae

美國侏儒馬 Equus ferus caballus

(L.), 1758, (館藏編號:

NMA-080033)

上頭蓋骨, 長38厘米, 為特別小型的成年個體標本, 來源地:

美國田納西州

(23) 鱗甲目 Pholidota

穿山甲科: Manidae

馬來穿山甲

Manis javanica Desmarest, 1822, (館藏編號:

NMA-083041)

頭骨標本, NMA-41A: 幼體標本, 舊藏, 來源地:

東南亞

(24) 食肉目 Carnivora

24A.犬型亞目 Caniformia

犬 科: Canidae

赤狐 Vulpes vulpes

(L.),1758,

(館藏編號:

NMA-084040)

俗名很多, 又名紅狐、銀狐、草狐等。平均體長75厘米, 尾長30厘米。體重5至7千克。體背毛色呈灰褐至紅褐色, 腹部黃白色至白色, 耳背的披毛黑褐色至黑色,

耳尖灰白色。四肢外側深褐色, 明顯較體背深, 本種的體色隨季節和分布地域的不同而差別很大。夜行性, 白天躲在洞穴中休息, 夜間外出活動, 行動很敏捷,

性情狡猾, 以囓齒類、鳥類、魚類、兩棲類或昆蟲為食, 也會進食植物果實。廣泛分布於北半球, 以亞洲、歐洲、北美洲大部分和非洲北部局部地區。

成功的生存競爭者, 也是分布最廣的食肉目動物。標本來源地: 烏克蘭。

鼬科: Mustelidae

白 鼬

Mustela erminea L.

1758, (館藏編號:

NMA-088006)

小型食肉獸類,體長約40厘米, 尾長接近30厘米,

為鼬屬較大的品種。頸部及身體長而四肢短, 齒式i.3/3,c.1/1,p.3~4/3~4;m.1/2=34~38。尾長與身長比例較同屬動物略小, 尾毛蓬鬆,

體毛隨季節不同而變化; 夏毛呈棕黃色, 冬毛純白色, 為適於雪地生活的保護色, 標本呈污白色, 估計採集時間為秋季期間。前後肢皆有5趾, 雄性體型較雌性為大,

以鼠類為主食, 擅鑽入鼠洞內捕殺獵物, 亦食幼鳥及鳥卵、魚類、蛙類及昆蟲。僅分布於歐、亞北部和北美洲, 中國僅見於北方諸省。

24B.貓型亞目 Feliformia

獵貓科: Nimravidae (已滅絕)

恐齒貓 Dinictis felina (Leidy), 1854,

(館藏編號:

NMA-EXT017)

股骨化石, 年代; 漸新世(距今3000萬年前) 來源:

美國南達科他州彭寧頓縣 (Pennington Contuny,South Dakota, USA)

貓 科: Felidae

斑貓

(歐洲野貓)

(頭骨)

Felis

silvestris silvestris

Schreber, 1777,

(館藏編號:

NMA-095039)

小型貓類, 頭體長約65厘米,平均尾長約25厘米,

體重可達3千克。毛色由黃至紅色,綴有由紅褐色至黑色斑點連接而成的縱向條紋, 喉及腹部體毛由白色至灰色。額前有4條黑色的黑色斑條, 紋飾與家貓(F. catus)

的M字型不同, 眼框和耳部外緣, 鼻及口部外圍, 體毛呈灰白色, 尾部上有黑色環帶, 尾尖披毛黑色。多棲息於森林中, 通常在日間活動,

以多類脊椎動物為食。主要分布於歐洲東部、中部至西部地區。頭骨標本來源地: 立陶宛, 舊藏。

■靈長總目 Superorder: Euarchontoglires

(25) 兔形目 Lagomorpha

兔科: Leporidae

穴 兔 Oryctolagus cuniculus (L.),1758, (館藏編號: NMA-100025)

家 兔 Oryctolagus cuniculus s.sp. domestica (L.),1758, (館藏編號: NMA-100004)

(26) 齧齒目 Rodentia

26D. 鼠形亞目 Myomorpha

鼠科: Muridae

褐家鼠

Rattus norvegicus (Berkkenhaut), 1769,

(館藏編號:

NMA-127002)

本地分布最廣的一種較大型鼠類, 原產於挪威; 由於與人類關係密切,

故名家鼠, 體長可達28厘米, 尾披有極稀疏體毛, 尾節間有鱗環, 其長略長於體長。身體上有柔軟毛披, 背部呈灰褐、褐黃及黑褐色互相交雜的條紋,

腹毛呈灰白至灰色。眼大, 四肢短小, 後足較長。棲息於人類活動的各種環境中, 適應能力極強, 食性很複雜, 主要以盜竊人類糧食為主,

此外還咬噬其他物品及傳播多種嚴重疾病(如鼠疫), 為世界性害獸。

小白鼠 Mus musculus L., 1758, (館藏編號: NMA-127019, 高分子透明樹脂密封技術標本)

26E. 松鼠形亞目 Sciuromorpha

松鼠科: Sciuridae

赤腹松鼠 Callosciurus erythraeus

(Pallas), 1778, (館藏編號:

NMA-133044)

來源: 中國

(28) 樹鼩目 Scandentia

樹鼩科: Tupaiidae

樹 鼩

Tupaia belangeri subsp. yunalis Thomas, 1914,

(館藏編號: NMA-134035)

滇南亞種: 雌性, 骨骼標本, 但缺失一部尾椎骨, 來源:

中國廣西

(29) 靈長目 Primates

懶猴科: Lorisidae

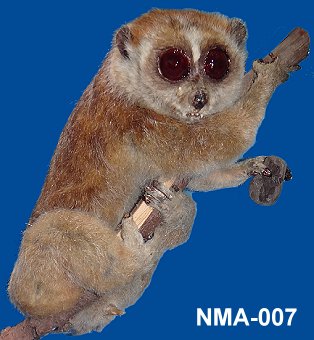

小懶猴 (倭蜂猴)

Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907, (館藏編號: NMA-142007)

平均體長20厘米,體重約500克。頭部呈圓形、鼻短而眼睛大、四肢有利爪。背部正中有一黑褐色或褐黃色 (懶猴 N. coucang (Boddaert),

1785

背部正中有一黑褐色褐色條紋,自背部延伸至尾部)。眼、耳有黑色環形斑塊。為樹棲的夜行性動物,喜單獨活動。白天卷曲成球狀隱蔽在大樹的樹洞里或樹葉濃密的枝椏間休息。夜晚外出覓食。平時運動十分緩慢,因而叫"懶猴"。但捕捉昆蟲時出手動作迅速且準確,用手和嘴在樹幹和樹枝間捕捉獵物或摘取果實。以昆蟲、小鳥及水果為主要食物。懷孕期5∼6個月,每胎產一仔。幼仔稍大後,會攀付在母親背上隨母親外出覓食活動。標本來源地:

中國, 雄性, 曾經被誤認為懶猴 N. coucang (Boddaert), 1785

(2000年)。

猴科 C 猴科: Cercopithecidae

菲律賓獼猴

Macaca fascicularis philippensis (Geoffroy), 1843,

(館藏編號: NMA-149042)

異名: 長尾獼猴、食蟹獼猴,

頭骨標本, 來源: 菲律賓, 舊藏。

逸生於香港的獼猴族群主要為恆河獼猴[普通獼猴

Macaca mulatta (Zimmermann), 1780]、長尾獼猴(Macaca

fascicularis Raffles, 1821)和兩種的雜交種組成, 主要分布在金山郊野公園一帶。

人科: Hominidae

人類(男性)的染色體,

(顯微鏡載玻片標本, 館藏編號: NMA-15109C)

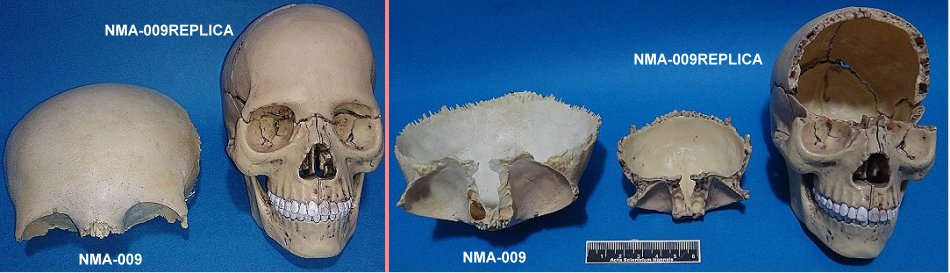

智人(現代人) Homo sapiens L., 1758,

(館藏編號: NMA-151009)

NMA-009 女性額骨, 按提供者稱, 標本在1987年前,

印度政府對人體物資立例禁止出口之前作為於醫學教育之用, 本志於2002年收集。

NMA-009REPLICA 女性頭骨模型, 比例1:2,

按自然結構分成17塊拼合而成, 高仿。

唯一以兩腳直立行走的靈長動物, 營社會生活。一般體高不超過200厘米, 體毛消失, 膚色由黃白至深褐色, 身體直立, 手足分工極為精細, 由於大腦高度發達,

人類能用手製造工具, 而有繁複的結構語言, 能進行複雜的思維分析,

使其在動物界中有著特殊的地位。世界上現代人種大致可分三個族類:蒙古人種(Mongoloids)、高加索人種(Caucasoids)、黑人種(Negroids)等種族,

雖然遺傳性狀基本一致,其於外表有顯著的差異。現代人遍佈全球各地。

主要參考文獻

[1].楊安峰編著《脊椎動物學》修訂本. 北京大學出版社,1994.

[2]《哺乳動物學概論》盛和林等 編著,華東師範大學出版社.1985.6..

[3]《中國大百科全書》生物學 I ~III, 中國大百科全書出版社,北京.上海.

[4] 芭芭拉.泰勒著《哺乳動物》(中文版), 貓頭鷹出版社, 1999.

[5] 許狄思 費嘉倫編,何迪媛譯《香港動物原色圖鑑》香港政府印務局,1989.8.

[6] Dr.Philip Whitfield, LONGMAN World Guide to Mammals, Marshall

Editions Ltd.,1985.

[7] Gary Ades, Bats of Hong Kong, WWF HK, 1990.

[8] WWF HK Factsheet No.11, Bats in Hong Kong, WWF HK, http://www.wwr.org

[9] Wilson, D. E., and Reeder, D. M., Mammal Species of the World, 3rd

edition. Johns Hopkins University Press.

本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

All images and text on this page are

copyright protected © Acta Scientrium Ngensis