副族元素

由於相鄰的兩個稀土元素其性質極為相似,

而存在自然界中的鑭系元素卻往往共生在一起,

這使分離它們產生極大的困難,

其中以鑭系元素尤甚者。

這族元素非常特殊, 它是由鈧(Sc)、釔(Y)、鑭(La)和鑭系元素、錒(Ac)和錒系元素共32個元素構成,

其中鑭系元素及錒系元素共28個(

有人認為鑭及錒本身不被納入其系統內, 見下段解釋 )又構成內過渡金屬系統(Inner-transition

metal system),

它們的氧化物被稱為"土", 而且非常分散,

在研究這類元素時在學術上產生很大的混淆,

它們被統稱為稀土元素。

鈧(Sc) [Ar]3d14s2

釔(Y) [Kr]4d15s2

鑭(La) [Xe]5d16s2

錒(Ac) [Rn]6d17s2,

外層電子構型通式為 nd1(n+1)s2,

3</=n</=7,

釷(Th) [Rn]6d27s2。

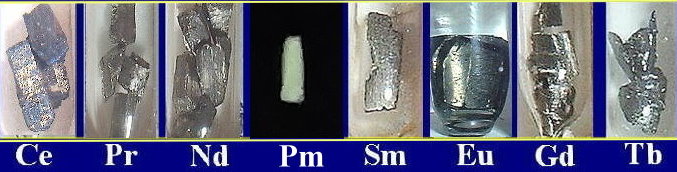

鑭系元素基態電子構型通式為 [Xe]4fn 6s2, 鐠(Pr, 59)~銪(Er, 63)為 3</=n</=7, 鋱(Tb, 65)~鐿(Yb, 70)為 9</=n</=14, 及 [Xe] 4fn 5s16s2 , 鈰(Ce, 58):n=1, 釓(Gd, 64):n=7, 鑥(Lu, 71):n=14。從電子構型可以看出這14個元素皆有f電子, 而鑭因不含f電子, 因此有人把鈰至鑥的14個元素稱為鑭系元素。 但是自鑭~鑥在化學性質及物理性質上皆有相似性及連續性, 一般而言: 鑭仍作為鑭系的一員。

鑭系元素基態電子構型通式為 [Rn]5fn 7s2, 鈈(Pu, 94) ~ 鎇(Am, 95):n=6 ~7, 錇(Bk, 97)~鍩(No, 102): n=9 ~14, 及 [Rn]5fn 6d17s2, 鏷(Pa, 91) ~ 鎿(Np, 93) n=2 ~4, 鋦(Cm, 96):n=7 , 鐒(Lr, 103):n=14。 錒和釷兩元素不含f電子, 按鑭系的分類理應不在錒系之列, 但是它們確實和其他錒系成員共同構成完整的內過渡系統, 故不應將之擱開 (筆者謹識)。

化合物

鈧(Sc)唯一的化合價為+3, 從化合物得知: Sc+3是中性原子失去 3d14s2而形成的, 故此它不具有過渡元素的特性, 它的性質與 IIIA族的鋁元素較為相近。釔(Y)和鑭(La)則具較強烈的過渡金屬性質。

這族共有14個(如將鑭併入, 共15個)元素, 隨著原子序數的順次増加, 電子填入次外層(4f殼層)中, 而最外層價電子(即5s及5p層電子, 參與化學反應的電子)仍然保持不變, 這一來引致它們的化學性質極為相似的主因。由於鑭系收縮(Lanthanide contraction: 鑭系元素原子半徑和離子半徑隨原子序數増大而減少)的影響, 使它們性質呈規律性變化, 其中銪(Eu)和鐿(Yb)較為反常, 而致出現本系元素中較為特殊的成員, 它有+2價化合物很穩定。鑭系金屬的活潑性和 IIA族元素相似: 鑭、鈰和銪在空氣迅速氧化, 銪是鑭系最活潑的金屬, 與冷水已發生激烈反應(甚至較IIA族重元素更甚), 鐠、釹和釤在空氣緩慢地氧化, 其他鑭系金屬在空氣中穩定。 所有鑭系元素都易溶於稀酸中。

鑭

(La):

明顯但緩地反應; 鐠 (Pr)及釹 (Nd):

反應很緩慢; 釤(Sm): 反應較明顯; 銪 (Eu):

猛烈地反應; 銩(Tm)、鐿

(Yb) 及釔(Y): 無反應]

化合物

稀土元素的氧化態多呈 +3價, 鑭系中銪、鐿有+2價, 鈰有 +4價。

| 離子 | 化合物名稱 | 離子 | 化合物名稱 | |||

| CeIII | Ce+3 | 三氯化鈰 (CeCl3) | TbIII | Tb+3 | 氯化鋱 (TbCl3) | |

| CeIV | Ce+4 | 硫酸高鈰 [ Ce(SO4)2 . 4H2O] | DyIII | Dy+3 | 氯化鏑 (DyCl3) | |

| PrIII | Pr+3 | 氯化鐠 (PrCl3) | HoIII | Ho+3 | 氯化鈥 (HoCl3) | |

| NdIII | Nd+3 | 氯化釹 (NdCl3) | ErIII | Er+3 | 氯化鉺 (ErCl3) | |

| SmIII | Sm+3 | 氯化釤 (SmCl3) | TmIII | Tm+3 | 氯化銩 (TmCl3) | |

| EuIII | Eu+3 | 氯化銪 (EuCl3) | YbIII | Yb+3 | 氯化鐿 (YbCl3) | |

| GdIII | Gd+3 | 氯化釓 (GdCl3) | LuIII | Lu+3 | 氯化鑥 (LuCl3) |

錒系元素

(Actinides),

An

這族共有14個(如將錒併入, 共15個)元素,

它們全為放射性金屬, 它包括一系列由錒~鐒, 錒、釷、鏷和鈾存在於自然界,

鈾(U, 92)以後的元素稱為超鈾元素,

由於它們的半衰期較短,

天然產生的超鈾元素很可能隨著地球發展歲月而消失,

現時祗能以人工合成的方法重現。

根據G.T.西博格博士的理論:

錒以後的元素逐次充填5f內層電子, 直至充滿14個5f個電子為止,

由於原子的最外層電子構型相同, 與鑭系元素一般,

錒系亦組成了特殊的群類。

這組元素亦有錒系收縮現象, 錒系金屬性質與週期表內相應的元素相似。釷在空氣中較穩定, 鈾則迅速氧化, 生成黑色的氧化層。

|

圖片來源: |

右圖為受紫外光照射時發出強烈的螢光現象。 |

|

|

[最右側圖] 二次世界大戰時美軍在廣島投下的"小男孩"鈾原子彈的模型, 模型旁側放置鈾元素的樣本 (延陵博物館, 館藏編號: NG-027-A-REF)

IIIB族元素的保存: 本族部分元素在空氣中很穩定, 採取一般的方法便可長期收藏。而鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、鈾和鎇在空氣不穩定, 必須密封或浸入煤油保存, 其他稀土則儲存於密閉容器中即可, 本室目前收集的錒系元素, 全為α發射核素, 其射線可用玻璃遮擋。

鈧、釔及大多數鑭系元素對人體的影響不明, 但錒系元素不僅具化學毒性, 更甚者, 它們全是有放射性, 長期接受會引致癌症, 所以操作這些元素應先作評估, 并自行佩帶安全設備。使用完畢產生具有放射性的廢液必需妥善處理, 以確保環境不受污染。

|

鎇元素標本的嬗變: 自然產生鎿(237Np)

NGE-83於2003年為質量<1毫克的純金屬鎇-241, 在正常的環境下會穩定地嬗變成元素鎿-237, 這是不能避免的。 由於鎿-237的半衰期( t 1/2 )是鎇-241的4960倍, 所以生成的新元素將相對穩定地積聚下來, 同時在我們有生之年之內此樣本中的鎇仍然維持著可觀的含量以供參考。生成的元素鎿-237經進一步嬗變產生短壽命的元素鏷-233(Protactinium, 233Pa, 半衰期約為27天), 分別產生元素鈾-233 (233U) 和元素釷-229 (229Th), 再經多次核衰變最後到元素鉛(Pb)。

241Am

→ 237Np

+ α

(

t 1/2 =

432.2 年)

|

化合物

與鑭系元素相比, 錒系存在更高的氧化態化合物, 由+3 至 +6價, 其中釷和鏷沒有+3價的化合物, 鈾和鎿的+3不穩定。

| 離子 | 化合物名稱 | |

| ThIV | Th+4 | 硝酸釷 [ Th(NO3)4 ] |

| UVI | UO2+2 | 硝酸氧鈾 [UO2(NO3)2.6H2O ] |

本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

All images and text on this page are

copyright protected © Acta Scientrium Ngensis