|

汀角攀樹蟹 (Haberma tingkok) 研究

翱 鵰, 08 VI 2022 修訂版次: 17 VIII 2022 (第一次增訂)

序: 袖手看君行

香港已知22個物種屬於相手蟹科 (Sesarmidae), 棲息於鹹水或鹹淡交界的溪邊, 營水生或半陸生, 牠們是構成了近岸生態系統的重要成份, 這個科的成員中的各屬之間結構極為近似但又有明顯的特異性, 所以研究相手蟹具有一定的難度, 其中隸屬於攀樹蟹屬 (Harberma) 的物種全球已知祇有3種, 分布於新加坡、新畿內亞和香港, 全部皆為發現地區的獨有品種, 具有很高的學術研究價值; 相手蟹類就是我們俗稱的蟛蜞。

彭越 (生年不詳, 卒於公元前196年), 生於山東巨縣(時稱昌邑), 他和韓信和英布三人為劉邦建立大漢王朝奠定了決定性的基礎, 被封為梁王, 以彰顯其為功績赫然的開國元勳。漢高祖 10 年 (公元前197年) 被封夏候的陳豨率兵作反, 劉邦親征最終滅之, 陳於靈丘被殺, 幾乎同時呂后稱接報作反事件與韓信有關, 遂把韓引至長樂宮以計殺之。作反事件平定後不久, 劉邦夫婦又以彭越同情陳豨, 不肯出兵伐逆為借口把彭越誅殺, 還把身體剁為肉泥以賞賜諸候, 以起震懾之效! 有傳淮南王英布剛收到醬罐時便知底蘊, 悲憤之餘更不忍觀看罐內之物, 命人把肉醬倒入江中, 據民間傳說, 肉醬遇水立即化為小蟹, 被稱之 " 彭螖 " , 或直接稱為 " 彭越 "; 傳流日久輾轉成為今日 " 蟛蜞 "之名。

在進行生態考察的過程中發現: 多個科別的螃蟹表面似是有條不亂地在同一生態區中各自忙碌地來來往往, 驟眼看來是一派秋毫無犯的和諧景象, 但是面對潮水將再覆蓋陸地或入夜之後牠們便顯得煩躁不安, 躲回穴內以防海水將沖往大海似乎是最安全的安身立命之策, 但較大型相手蟹或方蟹會爬上樹枝上避潮, 同時獵殺疏為防範的樹棲小型背脊椎生物, 甚至包括其同類的幼體。 縱然身體一側的步足踏出來招搖, 大多數穴居蟹類的另一側步足似乎作好了隨時退回穴中的準備, 所以要擒獲一隻也要跟牠鬥一鬥智力才行, 但是大型的相手蟹或方蟹卻有膽量大搖大擺地橫行無忌, 但是牠們似乎忘記了, 在大自然中牠們也有天敵: 鳥類在等候著, 強而有力的鉗肢縱然避開一些強敵, 但誰可以戰勝物競天擇的造物定律呢? 汀角攀樹蟹的發現

汀角(Ting Kok) 位置香港大埔的吐露港沿岸和八仙嶺山脈山腳相連, 其中包括汀角村、山寮村和犁壁山村, 起自為大埔市鎮太和至郊野的大美督, 全長近10公里的汀角路, 為大埔區內的交通主幹道, 直接聯繫了市區和野色, 我們探索汀角攀樹蟹的行程, 當然也跟汀角道不可分割的。

2016年夏季, 在香港任教的簡斯諾博士( Dr.Stefano Cannicci )根據其團隊於2016年6月4日在汀角的紅樹林發現的標本, 和新加坡國立大學的魚類和蟹類學者黃麒麟博士 (Dr. Peter L. K. Ng, 編者注: Ng 作為新加坡國民拼名解作 "黃" 而非 "吳" ) 於2017年共同發表了這一個新種: 汀角攀樹蟹 (汀蟹) 的名字因為跟30年前的一部頗受歡迎的電視劇中主角暱稱發音一樣更被熱議。

自從2020年初春開始, 武漢肺炎疫情在其初始發現地以幾何級數的爆發終於掩不住自然力量的擴張, 遂向全球宣布疫情失控, 病毒隨之向全世界各國火速擴散, 由2020年至2021年末, 武漢肺炎病毒(現時普遍被稱之為新冠病毒 2019-nCoV, SARS-Cov-2)雖然經過幾次變種, 香港的相對爆疫風險仍處於很低水平, 但是到了2022年春節前夕, 港共藉詞一名空中服務員把新變種毒株感染社區, 實行局部封區, 強制區內市民在高度集中的條件內進行病毒檢測, 之後又突然放鬆社群流動, 在春節假期的短短數天之後進行排水道病毒檢測, 聲稱發現陽性反應, 藉此更高調發聲明恫嚇市民: 如有染疫徵狀必須立即求診, 不少擔心自身安全的市民在妖言惑眾的氣氛下恐慌式湧往醫院, 這樣頓時令醫療系統不勝負荷。在嚴寒的天氣下, 大量求診的市民被安排臥在蓋上薄薄毛毯的臨時病床呆在院外露天的場所餐風宿露, 最終有人活活地被涷死! 自此不足三、四個月, 香港因病毒(港共刻意概以病毒作元凶計算)而亡的人超過一萬人, 成為死亡人口比例最高的地區! 面對這種慘劇, 港共不僅沒有沉痛反思, 反而以防疫為名對市民加強管控, 對不接受高風險疫苗的香港人進行懲罰性制裁: 不能上班、不能往市場購日常用品、不能在餐廳內堂食, 甚至連往理髮店的權利也被剝奪了, 營商的也不太好受, 隨時的限制甚至被停運, 營業不繼引發結業潮, 最終香港出現遊客絕跡、商業絕市的慘狀。在「食分五等、衣分三色」的環境中, 大家也不易捱到了 2022年的初夏, 格物研究組決定開始汀角攀樹蟹的探索計劃, 也是在受禁錮的條件下少數可行的研習選項了, 我們無意但汀角攀樹蟹卻無辜地成了港共橫行跋扈的永恆記憶!

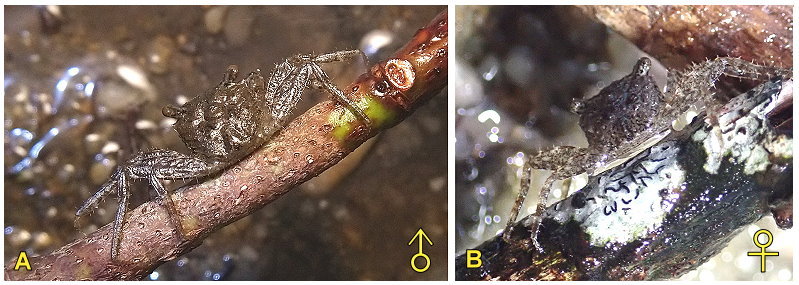

汀角攀樹蟹被發現5個年頭, 熱議的勢頭也被泠卻了下來, 但是在這個小型生境局中為甚麼錄到牠們的人那麼少? 這物種特別之處不因為是香港獨有種, 而是牠的屬性, 一種以奇異的生活模式和蟹類常態的差異使人刮目相看! 目測汀角紅樹林的潮漲潮退和日夜交替, 初次勘查時根本找不到任何線索, 在砂地上遊走著, 外觀極為相似的相手蟹幼體教人眩目, 而且潮汐期不同和晝夜的分別也可能其出現的概率; 經過多次探索證明這種猜想是對的。在勘察中捱過了不少悶熱空氣中的煎熬, 伴藉海岸渡過了潮起潮落和日月交替, 最終在紅樹中找到了牠們。 汀角攀樹蟹似乎是一種似蜘蛛般的蟹, 修長的第三、四步足在樹皮上的擺姿和繞樹枝轉動的架勢使之更像蜘蛛, 牠終生保持相手蟹幼齡外表和沒有防衛本領使之祇能以偽裝和逃避來求生, 牠的體色可以由褐至灰黑之間的色域進行改變, 而且總是以敏捷的速度躲在跟人視線有阻礙的樹枝中或是靜止模擬樹皮的一部分, 這也是難於發現牠們的原因, 牠們大多數時間生活在陸上, 但必需犯險爬下地上或潮漲時覆沒地面的水平面之下覓食; 棲於水下的個體總是以螯肢急忙地撈取食物送進口中, 但稍有干擾立即攀爬往樹上躲藏。因為樹上沒有營生來源, 況且鰓部也需補充水分以維持呼吸作用。當牠們和其他相手蟹幼體混在一起的時候, 要聚焦牠們就不是這麼容易了。

感激大自然的恩遇, 我們得到不少有關這個品種的生態紀錄, 更有雌雄兩性特徵的有用資訊, 編著希望藉此為這個物種保留一點紀錄, 也是為這個亂世增多一點回憶! |

|

汀角攀樹蟹的特徵 (I) 汀角攀樹蟹的生物學分類位置

● 節肢動物門

PHYLUM: Arthropoda

汀角攀樹蟹 Haberma tingkok

Cannicci et Ng, 2017 (雄性)

(II) 品種的鑑定

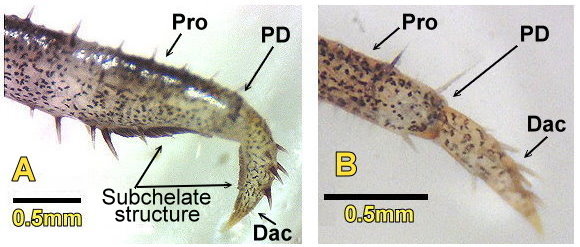

屬的特點 [2]: 甲殼呈方形, 完全發育, 側面邊緣全緣, 第一觸角圓形, 基部膨大, 與相鄰的第二觸角基部之間沒有隔膜, 雄性螯肢背緣無縱向梳狀嵴或明顯的粒狀嵴. 內部表面不膨大,無粒狀嵴,外部表面無嵴, 外部表面無棱紋, 螯的指狀體的背緣幾乎光滑, 沒有明顯的顆粒;螯肢內側遠緣不擴大;成年雄性第一和第二步足的前足和指狀體形成亞螯合結構 (Subchelate structure), 這種特殊結構方便雄性在交配時抓緊雌性之用。屬名 Heberma 源於 " Habeo" (用於攀援) 和 " Sesarma " (相手蟹) 兩辭的重新組合而成, 意指 "有攀爬習性的相手蟹"。

本屬己知有三種, 其他兩種分別為: Haberma nanum Ng et Schubart, 2002 (新加坡)、Haberma kamora Rahayu et Ng, 2005 (新畿內亞), 皆生活於熱帶, 以樹幹下面的砂泥作為主棲息地, 汀角攀樹蟹為亞熱帶區生物, 喜棲於樹上(以汀角紅樹林為例, 因為樹下的天敵極多, 物種沒有選擇地面的可能性)。

(III) 特徵及習性

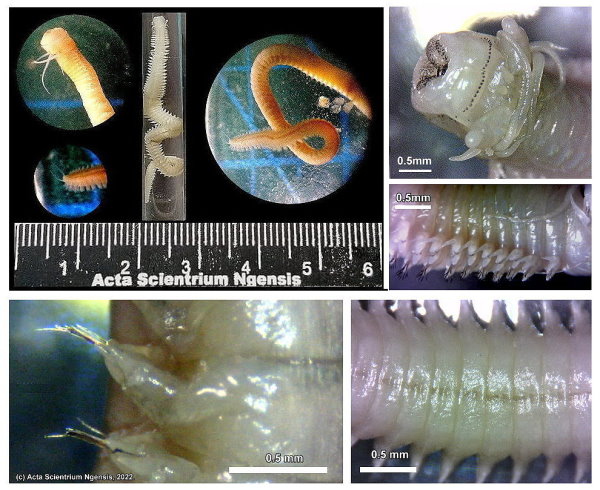

微型至小型相手蟹類, 體呈褐色至灰黑色, 腹部半透明, 略呈灰黃色, 形甲殼方形, 扁平, 尺寸由 5 mm (雌、雄平均數)~ 10 mm (雄性) x 4 mm (雌、雄平均數) x 9.5 mm (雄性)不等, 背甲上有特殊的隆嵴分布和構型, 成為初步鑑定品種的基礎, 兩側螯肢外形略等形, 雄性螯鉗膨大, 雌性較為小, 色灰白至灰黃, 末端有時呈橙紅色, 雄性尤覺明顯。各步足幼長, 尤其以第三、四兩步足更甚, 雌蟹各步足的前節(Propus)和指節 (Dactyl) 結構大體相同, 但雄性兩側的第一、二步足的前節和指節之間的關節(PD)之間有亞螯合結構, 這一點在香港已知其他相手蟹類中沒有發現的。雌性體小,螯肢亦較弱, 各步足同形, 僅以背甲形態鑑定品種, 以腹部結構蟹類鑑定性別。

根據研究得知: 在正常情況下, 缺失的螯肢約需兩週(13天)重新長出, 而且是數小時內由肉芽中抽出來, 此時攀樹蟹會比平時更長時間留在水中, 當跟原肢體大小相近, 呈乳白色的新螯肢伸出後, 隨即也運作自如。在人工飼養的條件下(攝氏26-33度, 飼料為豐年蝦及紅蟲), 雄蟹經歷一齡脫殼周期約為64天, 此時蟹隻爬回水中, 經數小時慢慢地舊蛻殼完美跟身體分離。剛完成蛻皮的個體暫留在水中後慢慢攀回陸棲環境, 因為此時身體比較軟弱, 躲在隱匿好的環境中休息約一天之後, 蟹隻恢復正常的生活習慣。

生活於紅樹林中的桐花樹 ( 蠟燭果 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco, 紫金牛科: Myrsinaceae )或秋茄樹 ( Kandelia candel (L.) Druce, 有稱其學名近期被更改為 Kandelia obovate (Sheue, Liu et Yong), 紅樹科: Rhizophoraceae ) 的上層, 攀爬姿態如蛛類, 喜棲於樹皮或躲於樹葉夾縫中以避天敵, 休息時不動聲色, 意識到危險時立即改變憩息位置隱藏身體, 偶爾會爬往較低處以至樹幹基部或淺層涉水, 湖漲時在潮澗區的水下覓食, 證明其對在水中的適應性是不錯的, 至於本種能否長期留在水中則未有可靠的觀察的紀錄。 (IV) 影像資料 ■ 第一部分

■ 第二部分

■ 第三部分(螯肢和顎肢的協調作用)

(V) 汀角攀樹蟹的惡鄰

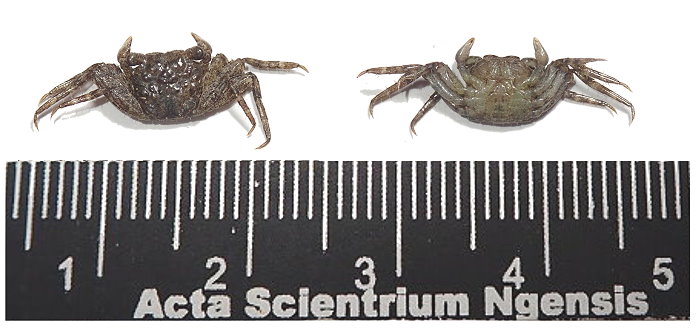

雙齒近相手蟹 ( Perisesarma bidens de Haan, 1835 ; 上圖 )和寬額大額蟹 ( Metopograpsus frontalis (Miers), 1880 )

這兩種大型的相手蟹類 性情凶狠, 但牠們一般在地面活動,但編者觀察到寬額大額蟹直表攀上約2米高的樹上獵殺樹棲蟹類, 不同齡期的雙齒近相手蟹的個體佔據了生境優勢, 但牠們對汀角攀樹蟹的種族影嚮的課題則有待研究。

|