������Ǻ�X����߲� (�檫��s���e��)��@�����õL�����ƥ۶i���ѩM���ѭ�ǵ��c�i�歫��, �P�ɤ]���U�f�������S (Lunus Felina), �䤤�믫�t��i�צʨ�����! 2003�~3�뤤���ש\���x�M�s " �z���R Viviana " ������_��Ϋ��X����, ���ɳ���ڭ̤@�_���������S�]�Ÿ����w�g�f�J�I��, �T���ĥ۵L�F�F, �j������M�ڭ̨��ҳo�@�����G, ��������P��25��U��3�ɳ\�P�@����, �ɦ~12���C

�@

�X�G���㪺���s���[�]��

������Ǻ�X����1997�~12��12����o���s��������5�~����, 2003�~2�륻�Ǹg�L��߬�s�x�M�s�����c, �N�@�ƥѩ�ƥ۸ˬ[�̿��~�˰t��"�|�������s", �Q�H�������ƥۼХ����s�i��B�z,��µ�θˬ[, ���j�b�Ӥ��Y���V�O, �ש��ͦs��հ���e�������s���[�_��, �����~���s�Τդl���Х���̭��n���۵M���v�ë~�C

���s�j����~�۵M���v�W���̤j�a��

6500�U�~�w�b�a�y���������s, ���H����s�۵M���v�d�U�L�i���ɪ����, �٤��T�ϤH���X�ð�: �����s�o�i�쳻������, �ܤ֦��Ʀʫ~��, ��G�b�a��~�N���@����, ���������b�a�����W�C�p���ұo��, �X�G���O�ݯʪ��ƥ۸H��, ���s�Ұꪺ�Ф`, ���H���ƻ�ҥܩO?

�a�h���հ�� ~ �ĤT�����ɽu�O�Ϥ����ͥN�M�s�ͥN������, ��O���s�������Ч��C�@��{��: ���s�b�հ�������ɤw��������, �ܤ�����}�S���b�s�ͥN�a�h�������s���ʪ��Ҿ��C

1822�~�^������үS��(Mantell)�����o�{���j�������ƥ�, �~�[�P�{�s���c�h��(Iguana)�������ۦ�, �E�H"�c�h����"�R�W��Iguanodon; ����Ķ�@�V�s�C�L�w�N�Ѩ�Ӱʪ����M�O�e�M�j��, ��ӾK�߬�s�����v�����ͪ��B�����j�q���ƥ��Ҿ�, �]�L�ׯӶO�߫��s�ӤޭP�a�x�}�H, �̲׳g�f���, �ƥ��ܽ浹�j�^�۵M���v�ժ��]�C1841�~���]���z��.����(Richard Owen)�ھڷj���쪺��h�����ƥ۶i���`�J����s, �}�N�o�������ͪ��R�W��"���ƪ�(Dino-)�h�(Saur)", ����R�W�����s�C�^������ǵo�{, �ޭP�F������Ǭɪ����s�ƥ۴M����, ���j�ͪ��a����(Marsh, Othniel Charles)�����Z(Cope Edward Drinker)���o�{�s�~�ئӮi�ܤQ�Ʀ~���v�v, �ܤQ�E�@������, ���s�����Ъ�B�Q��q�C

�M�ӤH���ҵo�{�������O�j�P���ƥB�Y���ݯʪ��ͪ����[, �ѩ��f���c���ۦ��@���Q�֤J�����(Reptilia), ���ھڪ�~�g�X���ƥ����, �s�L�ت��h�Ʈ��s�~�ئ��G������ʪ������c�S�I, ���s�����f�P��l���������c������, ���Ǯ��s�٩ܦ��Ф�, �o�ǯS�I�S�ޭP�G�Q�@�������H��j�ͪ��Ǫ��E�P���G�C���X"�˪Ųz��"������.���h��(John Ostron)�{�����������Ӧۮ��s, �G�����s�ե�����, �ӬO�����i�Ƭ������C������, �{���@�ɤ����E�d�h��"���s"�C�L���z�D�쳾���Ǫ����.�O�Ψ�(Alan Feduccia)���j�P�Ϲ�, �O��{��: ���s���v����, �ӳ����P���s���ۦ��ʯ��O�ͦP�t�ƪ����G�Өo!

�۵M�ɵ��H���������s����ƥ篭�O�o�@�I��, ���s�b�����ǤW����ij�I�Ӧh, �ޭP�s��Ǯa�]�_����"�p���G��"���L���a���C

�@�ǤH�����Ӻɦ~�حP�O�j���έ��ծ��s�����e, ���L�̪��V�O�o���t�@�ǤH�����ۨp�άF�v�W�}�a, �Ϩ�Ⱦl�����s��ƥ����l�`�C�Ҧp�G���j�Ԥ��@��澦�s�ƥ۫K�D�����R��; ��������Ƥj���R�����o���s(Omeisaurus)���ƥۥ�Q���⭷�ɧ]���C

���s�w�����b�۵M���v���x�y��, �o���ͪ����y�O�oô¶�ۤH�̤ߤ�, ���O�ǵ۲�H�ۼ����_��ζH������z�Ѯ��s��"�u����"�C

���s�_���Τj�������]�����]

�@��{��: �T�|���ߴ� (2��2500�U�~�e) ���a�y�����Ӫ���, ��l������������ʪ�����, �Ѿ����ʪ��o�����c���C�e�̦b�o���L�j�j���W�v���i��, �@�����Φ��F�̦��������s�C��F��ù������, �j�����}�l����, ���v�u���u�X�i, �ϦU�ӪO���W�Φ��L��, �Ӫ��b���Q����U���t�c�l, �~�ӧΦ��Z�����˪L�ο��諸�L�������C���ɥX�{�F�髬���j���������s, ����X�{�H�������s�����������C��F�հ��, �����s�t�Ƭ��ܦh�~�t, �䤤�H���s�̬����r�C���~, ���L�خ��s���H������, ����F�հ�������o�@�ַ����F�C

���s��������]�@�릳�U�C�X�زz��:

1)��P�����z��: �v(Iridium)�b�a�y�W�t�q�ܤ�, ���b�հ�����I�n�����o�{�F�״I���q, �ϤH�q�Q�D��P�����үd�U�Ҿ��C���p���ɦ]�����Ӥް_�a���W�@�K�ӽ��骺�ЮJ, �צ��F�����ӨϤj�q�Ӫ��\��, �a�y��ԴH�N, �������s�]�����줤�_�ӷ��`; �����s�̫��B����, ���ɧY�ϯ���ּƤp�������s, �����[�����H�ƧK�C

2)���s�z�o�z��: �հ���������s�W�K���ʱa�ӺC�ʨa�`, �j�q�����s�ǼQ�o�X��, �g�`�⦨�s���j�ͪ��T�S, (�դl�����Φ��i��䤤���@), �j��h�v�����t, �Ӫ��\��, �ʪ���ۤ��y���ӦP�k���`�C

3)�������ʪ����X�{: ��F�հ������, �������s�Q�����s�Y�ɤ���, ��n�ۤ��ݱ�, �P�ɤp���������ʪ���]���L���ȯ�, �_�I�s�����s���Z, �}�Ǧ������C���s����N�����Y���¯�, �H�q�����ɮ��s�رڤ��o�ͤF�y��E��, ���r���麩��; �Ӫ����ìV�Ӭr��, �̫᧹�����`�C

���s���������̾�

���s�_�������G���K�ʸU�~�e�����ͥN�ɴ�,

�g���T�|���B�G�|���B��ù��,

���ܤ��d���U�~���հ���������������C�ڦ��p:���s�ѭ�l���������t�ƦӦ�,

�e�̪��ߩʦU��,

�髬�Ѥ֩�100���̦�3000���̤���,

�P�j����ʪ����P�B�b���Y���c�y�S���B�B���A�ߪ��ϰ�,

�䤤�L�������c��O���s�ڤ��������̾ڡC�ثe�Ҫ�,

�e�̦ۥX�{����,

�K���ۤU�C��Ӥ�V�t��:

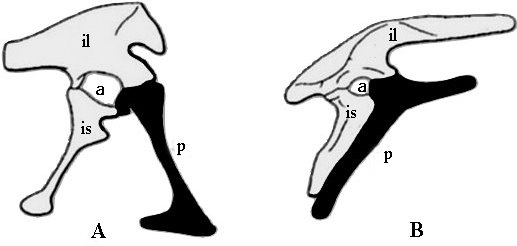

�h�L��(Saurischia):

�T�L�����c, �z��(il)�e�ᥭ��,

����(p)�u�e�U�����,

����(is)�u��U����i,

�T�Ӱ��f�Φ��T�e�ε��c�C

���L��(Saurischia):

�|�L�����c, �z��(il)����,

����(is)�M�����᳡����,

���̳��u��U����i,

�Ӯ���(p)���e�������㪺������h�V�e��,

���|�e��c;

�h�L�ؤγ��L�ت����L�����Ҧ�����Ϊ��b��(a)�C

���s������M�ֽ�

�q��ɩ����_�a�ϵo�{�����s���: �@�����h�L���㦳�M�������ۦ����Ф�, �o�ص��c�������s�P�������˽t���K����, ���O, �}�D�Ҧ����s���㦳�j�P���ƪ��S�x: �q�w�o�{���X�����L�����s���ֽ��ƥ۱o��, �e�̦�������(�p�s�λh�)���ּh���c�C

�U�C�����s�ֽ��ƥۼ˥��ݩ��n�L�s��, ��7�d�U�~�e���հ���ɥN, �ͧQ�J���J�Φ��h, ����X�j���{�F���o�{�C�q�k�U�ϥi�H�ƥۤW�ݦ�6�ө�����K�ƦC�b�@�_, �M1�ӹs�P���������������^�O�b�ֽ��W, �������|1���̡C�ѩ�O�s����, ����ݩ�ֽ��������w�����Q���P���⩥���N, �ƥ۬��D�`���H�C

�n�L�s���ֽ��ƥ۸H��: (�]�ýs��:

NGD-21)

���g��ʪ��Ǥ����k, ���s�����ݩ��(Reptilia)�B���s�Ⱥ�(Archosauria)���䤤��ӥ�, �@��{���e�̻P�Ѿ���(Thecodontia)�B�l�s��(Pterosauria)�β{�ͪ��s��(Crocodilia)���˽t���Y�C���ھڰ��f���c����s���:���s���Ŧ�ʪ����Y�ǯS�x, �ϤH�h�èe�����ݪ���������T��, �[�W��~�Ӧb�����o�{�@�t�C�����Ю��s, �H�ή��s�γ����������L��ͪ��ƥ���ܨe�̩M���������s�b�K�����˽t, �@�ǤH�Ʀܧ⳾���C�J���s����, ���|�Ϯ��s�P����ʪ������Y�����C

���q�ƥ۱���: �o�ڸs���Y�Ǧ������G�㦳����ʪ������x, ���s���b�����ǤW����ij���ɤw�[, �ѩ�j�q����s�o�{, ���s�����y�a�����c�Φ��W�S���߫��A�P��i�覡�P�Ҧ��w��������ʪ����㤣�P, �G�ھ�����۵M���v�ժ��](AMNH)���s������۵M���v�ժ��]��Spencer G. Lucas�б¤ޥΪ��D�n���s�ڸs�t�����Y(1994), �⮣�s�q����������X�Ӧ��@�� ~ ���s�� (Dinosauria).

���s�b�ʪ������Ǫ���m�{���N�����P, �ѩ�o�ڸs�ʪ������c�S��, ���N�e�̦۪����(Reptilia)���W�ߦӽ�, ������ӥ�, �H��(order)�@�����ӽ�, �Ҧ������������ܤ��j�C�C�ӥؤU���ȥ�(suborder), ���M���ĭz���s�����s, ���ǯS��~�زӽo��U��(Infraorder)�����C�����@������Ө�: ���s���ݩ�������s�Ⱥ�(Archosauria), ���i�B���������Y�����c, �H�Ჵ���M�쪬�����ɭ�, �ӨȺ������������s�]�A���w�������Ѿ���(Thecodontia)�B�l�s��(Pterosauria), �Ӳ{�������Ȧ��s��(Crocodilia), �Ԩ�������ϤΪ�������(Amphibia et Reptilia Ngiana)�C

���s�L���������U�����X������, �����¤U�詵�i, �ӳo���ͪ����ت��̾ڤD���䰩�L�����c,�s�L�ذ��L�������V�e, �����V��.���L�بp�����Χ������V���C

���s�� (DINOSAURIA)

Class Dinosauria (Owen), 1841

(1) �s�L��(�h�L��) Saurischia [Order Saurischia Seeley, 1888]

1a.�Q�r�s�ȥ� Staurikosauria

�i�i�i �Q�r�s��: Staurikosauridae

�n�Q�r�s Staurikosaurus pricei Colbert,

1970, �]�ýs��: NGD-02

�����ƥۤT�|���ɥN����l�s�L�خ��s, ����s������{�t�w�L�a (Sao Juan Basin) ���t����Φ��h�X�g�C

1b.�~�}�ȥ� Theropoda [Suborder Theropoda Marsh, 1881]

1b(a).�����s�U��

Ceratosauria

�i�i�i

����s��: Coelophysidae

����s Coelophysis bauri Cope, 1889, �]�ýs��: NGD-15

1b(b).�r�s�U�� Tetanrae

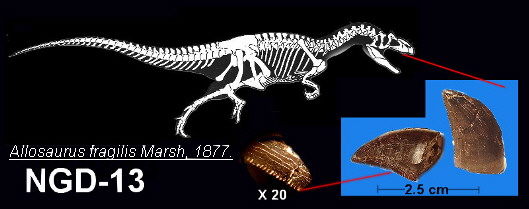

�i�i�i �D�s��: Allosauridae

�D �s

Allosaurus

fragilis Marsh, 1877., �]�ýs��: NGD-13

�o�{�������h�X���{�������L�a, ���z��(Morrison)�Φ��h, ��ù���ɥN(145�ʸU�~�e),�����ƥ�

�o�����:23/04/2002, �즬���̼Х��s��:ms-3#345�C

��ù���̤j�������ʮ��s�C�����11��,���p�魫1.5~2��,

������B�������r���y��,���y�ɥi��|�D�i�����y��,

�G�W�C�����e�|���b���O���o�ʬ���, �j�����e�ϤW����3�ӫ���,�����n���Z��,�@��H�����ܤj���ʮ��s������,�L�ìO��ù�����s�̱j���Ѽ��C

�i�i�i ���s��: Tyrannosauridae

�ȧB���s Albertosaurus

libratus (Lambe), 1914, �]�ýs��: NGD-04

�����ƥ�, �հ���ɥN, ����X�j���{��"Two medicine"�Φ��h�X�g�C

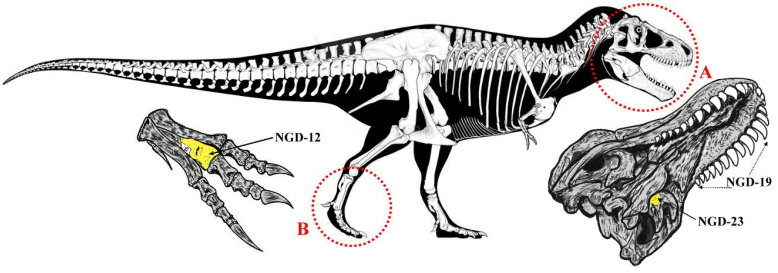

���s Tyrannosaurus

rex Osborn, 1905, �]�ýs��: NGD-12

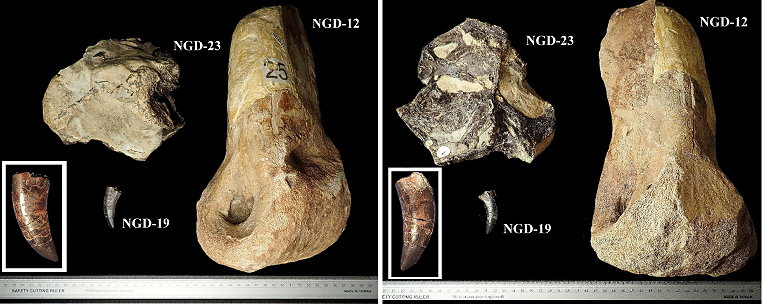

/ * NGD-19 / NGD-23, �Ѭ����s��

���ͭ��װʪ�, �ڱ����ͦs��Z��1���~��6500�U�~�e���հ���ߴ�, �q���������ƥ۸�Ʀ��p:�������15��, ���Y����1.5��, ����6��,

�魫���Ȭ�6400�d�J�C�Y���S�O��, ���Ӱ���, �������o�F, �e�W�g����4��; �W�g��12~13��; �U�g��14~15���C�V���u,���V��9~10��, �I��13~14��, ���5���C�ӱa�h��, �e�ϲӮz, �Ȧ�����C���y�a�o�ܵo�F, ��ϲʤj, 3�ӳk�W�ͦ��j���C�Y���B�����Ϋe��Ϫ��S�I���M�o�����s�����ʦ����C���s�i��ͬ���C���a��, ��ʨ��t, �H�U�شӭ��ʪ���ʪ�������, �ѩ�j�����ӭ��h�}�����s���j�q����, �[�W�հ�������a�y��Ԫ�����, ���r�����s�Ψ�L���s�]�����b�۵M�v�W���� !

* 2025�~�檫��s����s�Х��@���s��s�A��NGD-19 �����ƥۭ�X���s���i��ʡA�ھڨ�X�g�a�I�M�κA�Ƕi��ԲӤ��R�ҹꬰ�ܾ����s(�G���s) ( Nanotyrannus lancensis Gilmore, 1946 )�C

�������ʪ���(���s)����:

���s(���s Tyrannosaurus

rex Osborn, 1905)

�k��������(metatarsal bone)�ƥۼХ�: NGD-12 ~ "�����ɧg�s NG-REX" ��: 28����; ��:15.25����; ���q: 4�d�J�C�o�{������n�F�d�{(South Dakota,USA), Hell Creek�Φ��a�h���C

�����ƥۼХ�: NGD-19 ~ "���s��Lue" ���y�ʥ�, �ھڭ�µ�u�@�������5����, �ʷl������1.3�����C�o�{������X�j���{�F��, Hell Creek�Φ��a�h���C���Х������s�������ƥ�, ���Ǧ����ۤ奻��ƹ復�i���s����, �f�J�I�w�����S���b�ڭ̬�s��W����, ���ɤƥۥ��q�����I�B��, �i�����S�����Υ������{, �K�f�M�P�@���� �C���Ǭ������o��S�O����s��Q, �M�w��o�ӳ̷s���������s�����ƥ۩R�W�������s��Lue, ����l��!

�����l��( left ectopterygoid )�����U����ƥ۴ݤ��Х�: NGD-23 ~ ��: 16����; ��:15����; ���q:1.225�d�J�C�o�ӼХ��@���s�w�ä�, �Ȫ��D�����s�ƥ۴ݤ�, �����ǽT��m�o�@�L�Ҫ�, ��ɦ�����������dzN����, �檫��s�ծھڨ�o�����s�Y���ѭ媺���ϳv�@�i��Ų�O, �̲ױo�쪺���G( Owen, VI, VII, 2022)�C

�i�i�i �b�s��: Dromaeosauridae

�b�s Dramaeosaurus sp. , �]�ýs��: NGD-09

�����ƥ�,�հ���ɥN�ߴ�, �D�w���������M�����X�g�C

�i�i�i ���s��: Spinosauridae

���s Spinosaurus aegypticus Stromer, 1915,

�]�ýs��: NGD-10

�����ƥ�, �հ���ɥN�ߴ�, �D�w���������M�����X�g�C

�i�i�i �澦�s��: Carcharodontosauridae

�澦�s Carcharodontosaurus

saharicus Deperet & Savornin, 1927, �]�ýs��: NGD-11

�����ƥ�, �հ���ɥN�ߴ�, �D�w���������M�����X�g�C

�i�i�i �����s��: Troodontidae

�h���s

Saurornitholestes langstoni

Sues,

1978, �]�ýs��: NGD-20

�����ƥ�, �հ������, �o�{������X�j���{�F���C

1b(c). �C�s�U�� Segnosauria

�i�i�i �C�s��: Segnosauridae (Therizinosauridae)

�C�s Segnosaurus sp.,

�]�ýs��: NGD-16

����Z�ƥ�, ���_�a�ϥX�g�C

1c. �h�}�ȥ�

Sauropoda, Marsh, 1878

1c(a).�h�}�U�� Sauropodamorpha, Huene, 1932

�i�i�i ���s��: Diplodocidae

�p�s

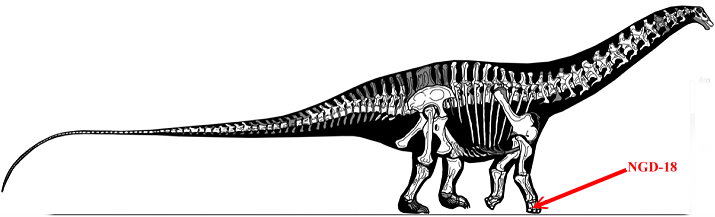

Apatosaurus louisae Holland, 1915, �]�ýs��: NGD-18

�k���ĥ|�k���k�Y��,

��ù���ɥN(1��4500�U�~�e)���z��Φ��h,

�����h�X���{�j���L�a�X�g�C

�o�����:

1999�~8��2��,

�즬���̪��Х��s��:

ms-1#153

�ͬ���Z��1��5600�U��1��5000�U�~�e����ù�����������j���|���樫���s�~�ʮ��s,

����i�F2100����,

���p�魫��2500�d�J,

������,

�H�����Ψ�L�Ӫ������������C

�Y���ܤp,

���,�E�W�����ꪬ����,

�V������,

�٦ץi��Q���o�F,

����Y���ܫܰ��έ�����a���H��K�i�����������Ӫ�������,

��m���ߧe���W��,

���魫�����j�����C�|�ϧe�W��,

���W�������ӫܵu���k,

�e�T�k���k�ݦ���,

��G�k�����k�w�k�Y,

���@��,���ʩʱj,

������樫�ɷ|�N��¼�_,

�J��Ī̮ɤ]�|���ߨ���,����ʱo�ܰ��H��ĵ,

�Jŧ�ɥi���٥H���ھ����ĤH�C�F�����O�������κӤj�����ߦ����o�خ��s��H�۽ê��u�աC

���ѩq�j,

�۽ï�O���t,

�e�ͦs�F��600�U�~�K�����F�C

�ƥ۵o�{����������ù�Ԧh�{�B�S�L�{�B���J�Բ����{�B�h�X���{�B�[�{��������C

(2) ���L�� Ornithischia [Order Ornithischia Seeley, 1887]

2a.�k���s�ȥ� Fabrosauria

������s Revueltosaurus

callenderi Hunt, 1989, �]�ýs��: NGD-06

�����ƥ�, �T�|���ߴ�, ����s������{��"Bull

Canyon"���h�X�g

���̪ܳ�, �����ƥ۶ȩ��s������{�o�{,

�G���H�̹�e���{�Ѥ��h, ���o�{���a�h���V,

�e�ݩ�T�|���ɥN����l�����ʮ��s,

�ӥB�e�P��ù���ܥհ���ɥN���������s�}�L�˽t���Y,

�q���������ƥ۸�Ʀ��p�e�������200����, �P�k���s��(Fabrosauridae)�ܱ���, �����Ǧ�m���ݬ�s�C

2b.���}�ȥ� Ornithopoda [Suborder ornithopoda Marsh, 1871]

�R�w�X���s Edmontosaurus

annectens (Cope), 1892, �]�ýs��: NGD-01

�������䰩�ƥ�,

�հ���ɥN, ����: ����n�F��L�{"Hell

Creek"�Φ��h; �䰩:�����h�X���{��"Lance Creek"�Φ��h�X�g�C

�V �s Iguanodon Iguanodon bernissartensis

Boulenger, 1881, �]�ýs��: NGD-05

���դƥ�,�հ������, �^�����º��n�H�g�Φ��h(Wealden

Clay Formation)�X�g

���p�����900����, �魫4500�d�J, �_����հ������,

�ܤ��������������j�������ʮ��s, �D,�n�H�⨬�Υ|�Ϧ樫�C�L������,

��W�L��, �U�����D�`�S�O���᪬��, ���E�����ư��Z���Ӫ�,

�]�㦳�pŽ�h(Iguana)�������ӱo�W�C�e�k��5��,

����S�Ƭ��y��, ���̭��n���۽êZ���C��Ϧ�3�k,

���D�n���ʤO�ӷ��Τ伵���骺�D�n����C�i��H����B�����έ�l�����Ӫ����D���C�ƥۭ����b1825�~���^���o�{,

����ҹ���Q���B�w���H���������n�F��L�{�]�������C

2c. �Y���ȥ� Marginocephaila

[���s�ȥ� Suborder Ceratopsia Marsh,

1890]

2c(a).�p�Y�s�U��

Pachycephalosauria (�~�Y�s�ȥ� Suborder Pachycephalosauria

Osmolska et Maryansky, 1976)

�p�Y�s

Pachycephalosaur Pachycephalosaurus wyomingensis

(Gilmore), 1931,

�]�ýs��: NGD-17

�Y���H��, �հ���ɥN, ����X�j���{�F���ͨ��J�Q�J�Φ��h�C

2c(b).���s�U�� Ceratopsia

�X�j�x�M�s

Psittacosaurus

mongoliensis Osborn, 1923,

�]�ýs��: NGD-14

�ͦs��Z��1��1300�U�~�e��900�U�~�e���հ������, ���㪺�N��, ���_�a�ϥX�g�C

�����80���̦�200���̤���, �j�h�ƥX�g�ƥۭ����100����, �H�⨬�樫���p�����s�C �Y�����u, �W�g�ΤU�g�C���U��7~9���T�����U��,

���a���W�e�U��2~4�Ӥp��; ������a����, ���a���C�C �k�����s�������襨�γ�, �κA�M�\��M�x�M�������ۦ�, �]�ӱo�W�C �����V�ⰼ��X, �~��դp,

�e�B�����U, ���U���e��, �V�����u, �V��6~9��; ���13~16��, ���5~7��, �z���Ӫ��B���e�s����, �����ܵo�F, ������Ӹ����Ϋp,

�e���u��, ��4��, ��4���S�O�u�p, ��5���w�����C�e�ϵ��c�����A������K, ��ϧ����u, ��4�k, �������u�C�x�M�s�ͬ���C�ڪ���y�Ϊe���a��,

�H���䪺�X��h�ĴӪ����D��, �e�����T���������_�ӪK, �A�Ϋᾦ�C�Z�}�]���C

�q�����W, �P��L���s�����ت��˽t����, ���c�y���������l, �ӥB�X�{�b�a�y�����v�������j,

�G���{���x�M�s�O�������s�������C�e���o�i�X���s�W�S���y������ΰ����V�ޥH�@�@��, ���p����ŧ���ɯ���H�k���H����, �����j�q�������s�X�{,

�]���A�����Ҧ��ͩ����, �e�s�b�F��400�U�~, �����s���۵M���v�Ө�, �x�M�s�ѥX�{�ܵ��ةҸg�����ɶ��}����, �����i�ƨ��s��ǯ��~��ͦs�U��,

�}�P��L���s�@�P���Q��a�y�����a�W, ���ܥհ����������C

�ȵo�{���Ȭw�j������, �]�A�o�{���������X�j���X�j�x�M�s (Psittacosaurus

mongoliensis Osborn, 1923); �����������x�M�s (Psittacosaurus

sinensis Young, 1953)�M�������x�M�s (Psittacosaurus meileyingensis

Sereno et. al., 1988) �ή��ꪺ�@��, �ثe�Ҫ��@��9���C

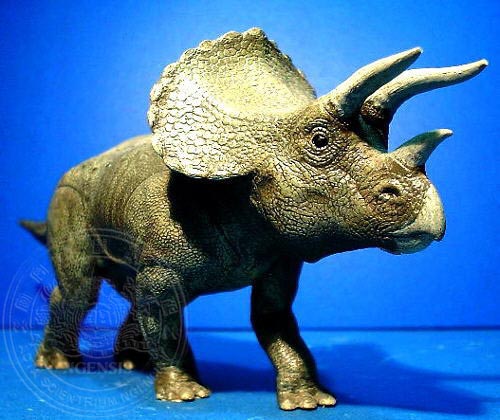

�T���s Triceratops horridus

Marsh, 1890, �]�ýs��:

NGD-03

�Y�����V�ޤƥ�, �հ���ɥN, ����X�j���{Hell Creek�Φ��h�X�g�C

2d.�˥Ҩȥ� Thyrephora [���ȥإ�����C�s�ȥ�Suborder Stegosauria Marsh, 1880 �� ���s�ȥ�Suborder Ankylosauria Osborn, 1923]

2d(a). �C�s�U�� Stegosauria

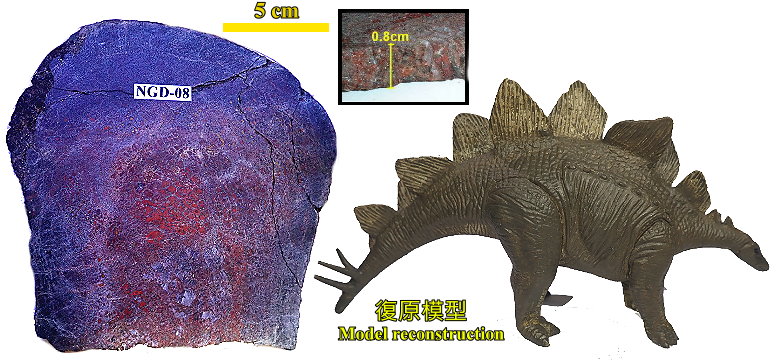

�U�y�C�s Stegosaurus stenops Marsh, 1887, �]�ýs��: NGD-08

���������ƥ�, ��ù���ɥN, ����S�L�{���Ԯ�Φ��h�X�g�C

2d(b). ���s�U�� Ankylosauria

�� �s

Ankylosaurus magniventris Brown, 1908, �]�ýs��: NGD-07

�����ƥ�,�հ���ɥN, ����X�j���{�X�g�C

�@

�D�n�ѦҤ��m

[1]�m�s�@�����s�j�ʬ�n�j��.���B�S��,�d�K��Ķ, ���Y�N�X����,1997�~5��ĥ|��

[2]���w�p�s�ۡm��հʪ��ǡn�q��. �_�ʤj�ǥX����,1994

[2]�m����j�ʬ���ѡn�ͪ��� I ~ III, ����j�ʬ���ѥX����,�_��.�W��

[3] ���K��/�{���~�� �m���s�j�aThe Land of the Dragon�n���^�X�� ,1996�~�쪩

[4]�f�U�Ϯ��]�m���s�n�©y�^Ķ, ���Y�N�X����,1998�~1��

[5]The Natural Canvas, Spring/Summer'97 Catalog

[6]����s�m���s�����n�ͩR�i�ƪ�����. ���y�X����,1995/05.

���������Ҧ��Ϥ��Τ奻��������Ǻ�X�Ǫ��v�O��

All images and text on this page are

copyright protected © Acta Scientrium Ngensis