|

專輯 專輯

初 版: 2005年01月29日

增補版: 2023年01月02日

|

2023年增補版序言

十八年後故地重遊, 入侵紅火蟻 (RIFA) 不因為物是人非而消失, 而且形成了穩定的群落, 這些年頭,

隨著當年新聞的焦點的遠退而無人跟進, 任由其種群自然發展。和過去的蟻丘相比, 最日發現的地上部分規模較小,

在觀察的6個距離較近的蟻穴中, 和當年基本是小型工蟲 (工蟻)和大型工蟲 (兵蟻)的情況不同,

而在其中兩個出現準備婚飛的有翅繁殖蟻(雄蟻和公主蟻), 這似乎表示在未來的歲月這裡將有更多新蟻的出現,

也意味著濕地公園周遭仍受著RIFA的安全威脅!

補充影像資料

有翅繁殖蟻Winged

breeding ants (Flying ant)和蟻后(Queen)

入侵紅火蟻 (Solenopsis invicta Buren, 1972)

的鑑定依據和大、小工蟻的描述請參考往下的初版內容, 增補版不復重覆。

-7.jpg)

雄蟻

(Male male, Winged drone), NGIN-046(m)

體長

7 mm, 體呈黑色, 觸角呈念球形鞭狀, 頭部特別細小, 腹部穹彎形, 跟雌性蟻的結構不同。在蟻丘中數量最小,

也較難發現。

-8.jpg)

有翅雌蟻、處女蟻后、公主蟻

(Winged female, princess),

NGIN-046(f)

體長

7-8 mm, 體呈褐紅色, 蟻丘中體型最大的階層成員, 除了具有兩對翼, 腹部特別脹大和體形碩大以外,

身體結構結構和工蟻/兵蟻基本相同(因為皆為雌性), 和少量工蟻/兵蟻一起從蟻穴中引至觀察器中,

很快發現工蟻們會在公主蟻身旁被簇擁著。蟻穴中的有翅的公主蟻和雄蟻於繁殖季節在工蟻們的引領中離開蟻丘,

飛往高空舞動, 此時雄蟻在舞蹈中跟分別多隻公主蟻交配, 直至氣絕而亡, 受精的公主蟻則繼續飛翔,

同時找尋地面中適合營巢的環境。選定地點後的受精公主蟻其雙翅脫落且鑽入土中靜待排卵。

-9.jpg)

新蟻后

( New queen), NGIN-046(q)

體長

7-8 mm, 體呈褐紅色, 無翅。新后 (New queen)的體形跟公主蟻極為相近,

但排卵期的蟻后的腹部極為脹大(格物研究組未發現過繁殖蟻后)。

對人體的破壞性

入侵紅火蟻的生物毒理性詳細描述和毒針結構請參考往下的初版內容,

增補版不復重覆。

編者的左手在實驗期間不慎地其中兩、三隻兵蟻襲擊, 故而紀錄其中一個傷口的毒理性變化:

-1.jpg)

24-32小時內傷口的變化

-2.jpg)

剌穿膿包實驗 (不能避免的過敏反應)

入侵紅火蟻 (Solenopsis invicta Buren, 1972)

受驚動時立即向對方發動攻撃, 牠們首先用螫鉗咬著敵人之後迅速以尾針向對方注入毒液, 被針後立即感到一陣灼痛之後,

痛感會慢慢減輕, 傷口呈微紅色。往後的24小時內, 傷口漸漸腫脹, 慢慢地淡黃色的膿包, 痛癢感開始出現,

以一般治理原則是不要弄破膿包以防二次感染, 但編者刻意以已消毒的鋼針把膿包剌破, 將敗死的組織和毒素的混合液 (A)

擠出, 直至出現血液 (B) 為止。

-3.jpg)

(左) 受傷範圍的熱像圖; (右)毒性漸漸消失, 傷口留下疤痕

傷口雖經嚴格消毒沒受二次感染的情況下, 約兩天後(50小時後)傷口附近的部位依然引發嚴重的過敏反應, 由傷口引起周遭範圍出現大片紅腫,

溫度高達攝氏40.5度, 同時感受很強烈的癢痛感, 而且有輕微的麻痺現象。歷時一天左右(>74小時後),

癢痛感開始減弱, 溫度也回到正常體溫水平。傷口明顯沒有再沒出現膿腫,

但因中毒而隆起的傷疤卻要維持一段時期。(

由於各人體質以及對毒素的過敏反應不同, 以上描述僅供參考, 編者亦不建議傷員進行膿包剌穿實驗! )

滅殺紅火蟻

台灣己經有被人紅火蟻針後死亡的案例,

我們沒有能力消滅這個為禍香港的外來物種, 但至少有責任把被發現的蟻丘的群落滅掉, 以防止有人誤觸而引發危險, 編者被兩、三隻兵蟻襲擊已經如此難受, 倘若有人踏進蟻巢,

其後果必然不堪設想!

-4.jpg)

(左) 搗巢找出蟻丘精確位置 (右) 受驚嚇的工蟻亦瘋狂地向各方向湧出找尋進犯者(以紅色箭頭表示)

-5.jpg)

以高壓的除蟲菊酯溶液注入蟻丘中心, 同時向竄出的工蟻噴射滅蟻噴霧

由於入侵紅火蟻的身體有一定防水能力的構造, 水淹之法行不通, 使用強酸、強鹼、次氯酸等化學藥品可能會破壞環境,

噴火槍滅蟻法本來最好, 但風高物燥, 操作不行可能變成縱火, 所以惟有採用最昂貴的方法,

用大號型家庭殺蟲劑進行密集式噴射。先翻開蟻丘, 觀察往四方竄出的工蟻位置以確定中心位置,

把大量除蟲菊酯集集成液柱向蟻巢中心處注入, 從而殺死蟻后、雄蟻和公主蟻, 以絕其生命史的環扣。

這是我們唯一可以為香港野外所盡的綿力!

-6.jpg)

被擊斃的其中一隻公主蟻 (黃圈內) 以及附近的工蟻/兵蟻群

增補版卷終

|

前言:二零零五年一月廿八日星期五, 在濛濛細雨的天色陪同下,

我們趕至天水圍香港濕地公園附近收集蟻類樣本後, 立即返回本室, 透過很有限的參考資料輔助, 利用低倍顯微鏡分析, 便可快速把它的身份鑑定出來

~ 入侵紅火蟻 (紅火蟻, Solenopsis invicta),

且意識到蟻患可能己在香港蔓延。在獲得鑑定結果的同時,

我們亦不禁火上心頭: 香港的漁農自然護理署(漁護署)在是次事件中嚴重失職, 她對於這個惡名昭彰的品種在港的行蹟一無所知,

若不是紅火蟻災害在廣東省禍起蕭牆, 相信我們至今仍被蒙在鼓裡; 其次, 事件在香港出現後,

她僅懂把鑑定的工作假手於外地, 整天在等待別人鑑定結果的同時, 似乎祗懂盲目地殲滅新發現的"懷疑紅火蟻"的蟻巢, 漁護署畢竟沒這個判斷的膽量,

但是在進退兩疑在心態中採取了仍是正面的處理方式, 但是問題發生時, 市民需要的是快捷的科學的分析結果, 有效而進取的解決方法!

而且, "寧可殺錯, 不可放過"

不是任何科研機構應持的處事態度, 遑論是政府部門了! 我們從鑑別紅火蟻的經驗來看,

漁護署確實令香港人遺憾! 這雖然祗是一個生態上的警戒,

引不了市民的普通關注, 希望當局能汲取此次教訓。

分類位置:

● 昆蟲綱 Class: Insecta

● 有翅亞綱 Subclass: Pterygota

● 內翅總目 Superorder: Endopterygota

● 膜翅目 Order:

Hymenoptera

● 蟻 科 Family: Formicidae

● 家蟻亞科 Subfamily: Myrmicinae

● 火家蟻族 Tribe: Solenopsidinict

● 入侵紅火蟻 Solenopsis invicta Buren, 1972

種名辭源:

從中文名稱 "入侵紅火蟻" 己闡明此乃一外來種, 香港以

" 紅火蟻 " 代表此品種。原產於南美洲的巴拉那河(Parana)流域,

最初分布於巴西、巴拉圭與阿根廷的國家, 現入侵至各大洲地區。 火蟻的來由是因為被牠叮咬後有如火灼傷般痛感; 種名拉丁文字

" invicta ", 為英文詞 invincible 同義, 即含有 "無敵的"意思, 可能 1972年發現期間有鑑於其危害性之劇烈而得名,

但一般以英文名稱 Red Imported Fire Ant 的縮名 RIFA作簡稱, 以下用 "RIFA" 代表入侵紅火蟻。

|

(左) 入侵紅火蟻 ( x

10 )

Solenopsis invicta Buren, 1972

(右) 花居單家蟻 ( x

20 )

Monomorium floricola (Jerdon), 1851

體型明顯較少, 錘頭部分由3節構成, 觸角共分12節;而入侵紅火蟻的觸角部分與之顯然不同。

高倍顯微鏡下普遍家蟻頭楯結構不相同, 楯齒也較纖弱。 |

|

標本要述:

館藏編號: NGIN-46, 顯微鏡載玻片標本。發現於元朗天水圍香港濕地公園外圍,

寄棲於矮小的禾本科植物上, 採集日期: 2005年1月28日。

概

述:

廣東省有官員被追問有關輸港農產品植物檢疫速度減慢時透露省內爆發 RIFA 災害潮, 頓時引起漁農業的高度關注, 1月26日漁護署宣佈在元朗天水圍香港濕地公園附近草地發現懷疑

RIFA。其實我們在去年夏季在濕地公園外圍作野外探索時多次接觸類似蟻類,

亦幾次受到襲擊, 初時認為是當局已知的品種, 卻掉以輕心, 但覺受刺後傷口異常疼痛及紅腫, 經多時才漸漸復原。

RIFA在廣東肄瘧的消息傳出至香港進行一連串的調查且發現疑似種後, 從花農無奈的神情、新界居民恐慌的思緒以及有關官員困惑的表現使人慨嘆:

香港的漁護部門究竟是幹甚麼的?! 對於一種似是在香港存在多時的害蟲一向毫不知情!

我們希望她可以作出後知後覺的補牢, 這不失仍是積極之舉!

有鑑於事態的發展,

我們於1月28日特地前往 RIFA 的重災區 - 香港濕地公園外圍視察, 很輕易地採集到樣本, 趕運回本室作顯微鏡分析後初步認定為 RIFA,

意即入侵紅火蟻患己經在香港蔓延。但是可以闡明: RIFA不是一種容易致命的昆蟲, 但是從世界受RIFA 為禍的歷史而觀, 有關當局確實要正視問題。

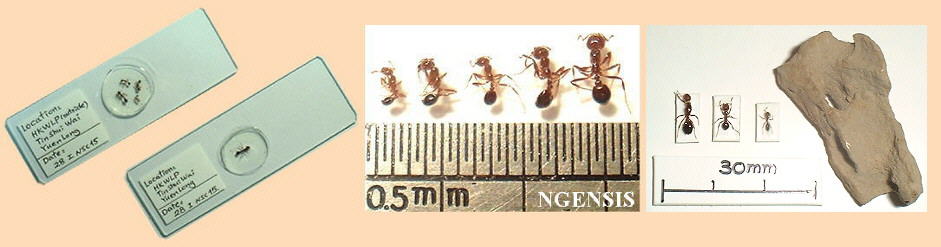

本室採集各種不同體型的紅火蟻個體(中圖), 將之製成標本 (左圖) 以備進行顯微鏡分析

(右圖)

乾製標本: 左起 - 雄蟻、兵蟻、工蟻和蟻丘的碎片, (下圖): 左: 工蟻, 右: 蟻后(標本源自業餘蟻類愛好者)

毒 性:

RIFA 以針刺叮咬敵人, 同時把一種名為六羥吡啶(Hexahydropyridine,或稱氮雜環己烷

azacyclohexane; Piperidine, 分子式 : C5H11N , 分子量:

85.15 )注入傷口, 它是一種含類鹼性物質, 具有組織壞死及溶血的毒性。人被叮咬時十分疼痛,

之後出現紅腫而漸漸形成白色膿泡, 毒性對一般人不會有致死危險, 只是通常會留下疤痕;

但對毒素有過敏反應的人還可能出現呼吸困難、心跳加速的等症狀,同時更可能誘發休克反應, 最嚴重的甚至會死亡。

|

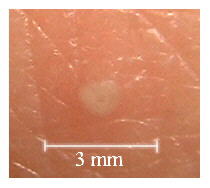

2004年8月下旬, 本室成員在濕地公園外圍為拍攝一隻停在草莖的蜻蜓時, 在跨過高度約70厘米的禾本科植物後不久, 足部突然感到劇痛,

即時把鞋子脫下察看時見有近十隻體型不很大的蟻叮咬, 當時沒有收集標本作進一步研究, 事後傷口的狀況與紅火蟻的症狀很相似 (出現硬塊及紅腫等),

而且痊癒程度很緩慢, 數月後復原後傷口所留下的疤痕仍清晰可辨

(左圖)。

|

|

2005年1月29日, 本室格物研究成員在勘察紅火蟻丘時,手部有六處被 RIFA 叮咬, 22小時之後的其中一個傷口的狀態如右圖: 傷口內出現白色膿泡,

中間部分的針孔清楚可見。雖然被叮咬的範圍不大, 一般不會對人有危險, 但是可以想像, 若不知情者誤進蟻域而被大群攻擊,

後果則不堪設想。故此, 希望到野外人士對有疑似蟻丘的地方多加留意, 以免受傷, 如不幸被叮, 不要用手搔爪傷口, 可以凍水沖洗或蓋上冰墊, 此舉可減低痛癢; 假若受傷面積範圍較大或是疼痛難耐者, 需立即求醫。 |

|

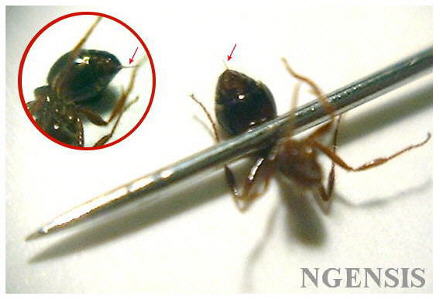

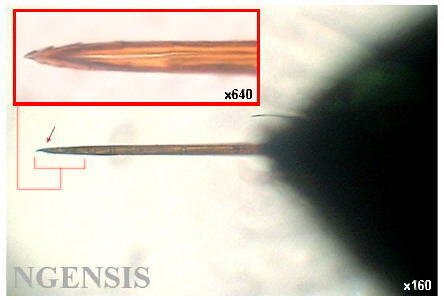

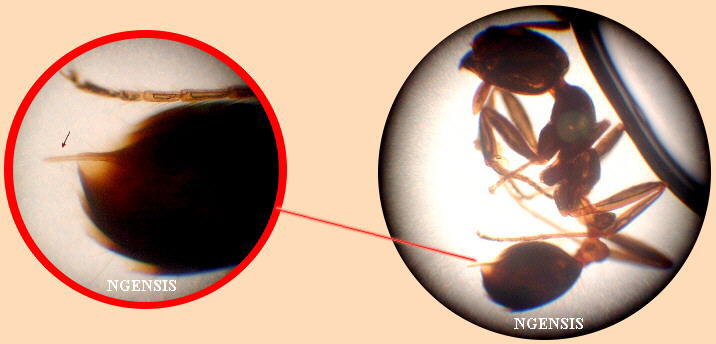

(左)入侵紅火蟻

叮咬人類時會伸出藏在腹部下方有毒的螫針(上圖紅箭標所示)

(右) 完全螫針的倍放大圖片(右上:

640倍; 右下: 160倍)

從 NGIN-46B 標本顯示未完全伸出的螫針

濕地公園蟻樣本的鑑定:

格物研究對 RIFA 認識不多, 而且香港從沒有文獻紀錄,

台灣火蟻資訊網

提供了很有效鑑定檢索方法, 可以按下列步驟確定 RIFA 成蟲的特點:

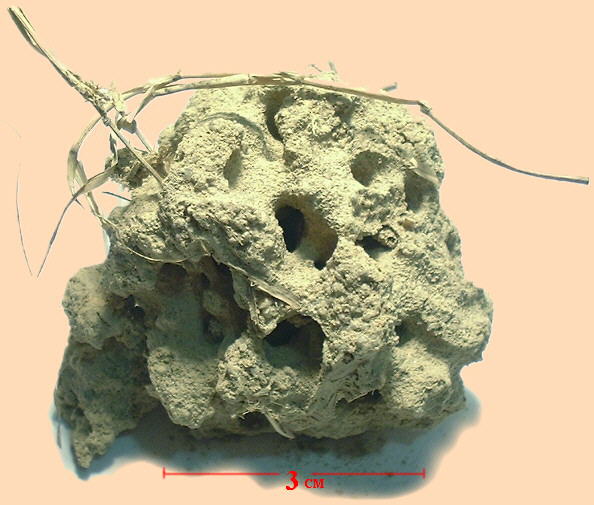

本室採集的部分紅火蟻 (Solenopsis

invicta) 樣本

入侵紅火蟻 (Solenopsis

invicta)的蟻丘部分

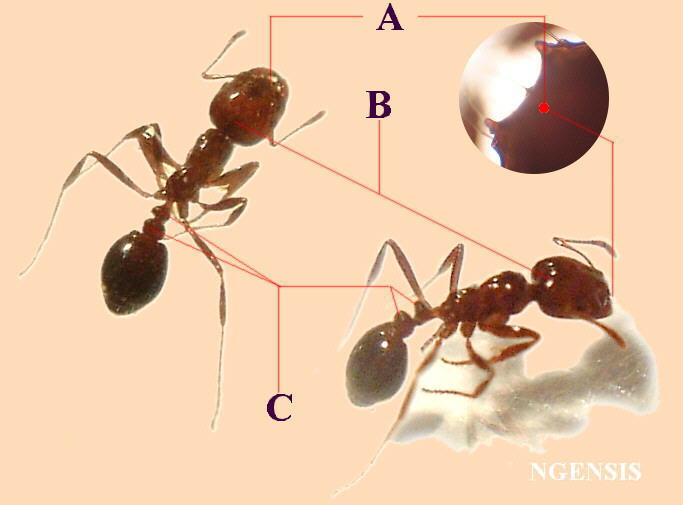

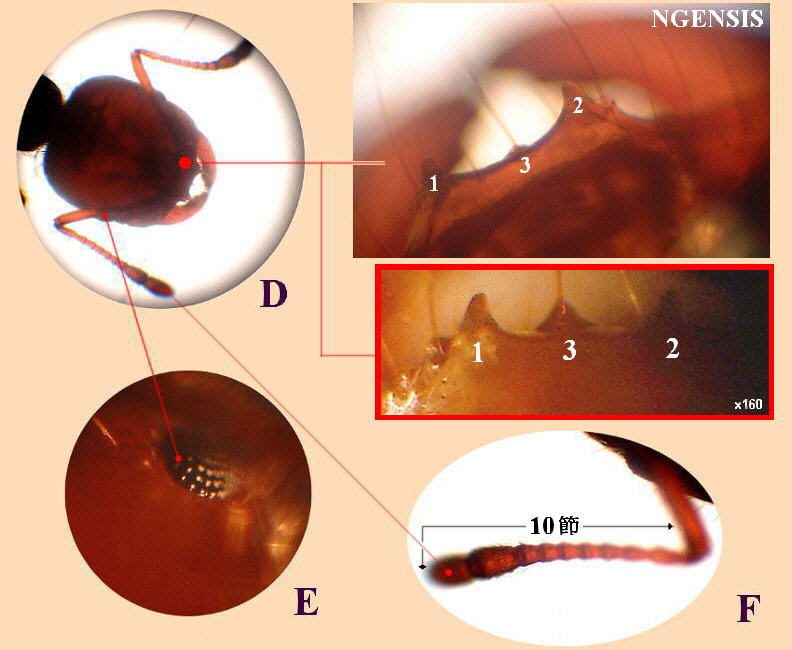

1.

中軀與腹錘之間有兩個明顯突起腰節, 形成類似駝峰的外觀 (圖

C)

; 此外, 觸角錘節部份由兩節組成; 而觸角由分十節構成 (圖

F),

有上述特徵者可以認為是火蟻屬品種 (Solenopsis sp.)。

NGIN-46 的顯微鏡照片

2.

具明顯複眼,由數十個小眼構成;體型較大 (圖

E )。

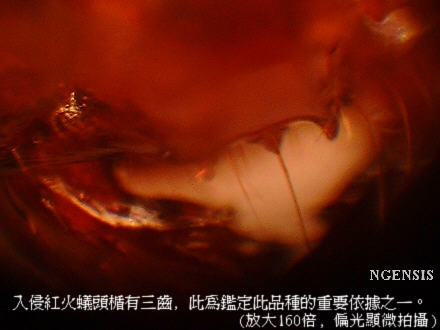

3. 明顯頭楯中齒

(即圖A,

及 D右圖為放大,

3號齒為RIFA獨有, 從顯微鏡光學掃描得知, 它與1號及2號齒不在同一平面上。);兵蟻亞階級,頭部比例較小,後頭部平順無凹陷

(圖B);兵蟻亞階級大顎內緣有明顯小齒為

RIFA。而類似種熱帶火蟻 (S. geminata )

無頭楯中齒;兵蟻亞階級,頭部比例較大,後頭明顯凹陷;兵蟻亞階級大顎內緣小齒退化,數目較少。

入侵紅火蟻的生境

蟻丘受干擾後蜂擁而出的蟻群

(攝於天水圍天影路附近)

(左)在天影路中央處花槽外露的蟻丘

(右)天影路近高球場附近地上的隱

蔽性蟻丘

首先發現地的景觀

漁護署封鎖範圍內

RIFA 生息區: 圖中白色旗幟可能為蟻丘的發現地點, 由於所處地區乃封鎖範圍, 市民不能往內看個究竟, 祗能在鐵欄外的行人路上以長鏡頭窺探,

一般認為此是 RIFA在天水圍附近的孕育場所。

"冰封三尺, 非一日之寒", RIFA

在港" 非法逗留" 己不是一朝一夕的事了, 政府除了於1月26日在元朗(濕地公園和楊屋村)最初被發現外,1月28日分別在上水(雙魚河)和大嶼山(機場範圍)相繼發現可疑蟻蹤, 29日分別在大角咀及西九龍的空地中發現。 不難想像,

發現的地區將不斷增加。當局及環保人士除了標榜蜻蜓、蝴蝶、雀鳥等美麗動物的研究之外, 我們是否更是研究另一些樣貌不討好的各種生物呢?! 蝴蝶雖然很吸引, 但是關係香港漁農業界命運的生物,

決不是牠們吧!

後 記: 1月29日我們再到香港濕地公園範圍較遠的天影路近高球場附近的路邊草地察看時發現了十數個大小不一的矮蟻丘,

收集的樣本經鑑定後發現全是 RIFA, 由於看到: RIFA 在香港己是普遍存在, 尤其是新填擴地區及新植區域, 當局被告知香港濕地公園範圍出現蟻患時,

他們僅按報行事, 附近的區段卻毫不理會, 這樣, RIFA蟻患在香港快速蔓延及失控是很自然的事。

我們認為: RIFA 不僅在香港落地生根,

而且是根深柢固而矣!

二零零五年一月廿九日

本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

All images and text on this page are

copyright protected © Acta Scientrium Ngensis

|

-7.jpg)

-8.jpg)

-9.jpg)

-1.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

-4.jpg)

-5.jpg)

-6.jpg)